Au moment de quitter mes fonctions à la tête de l’Insee, je souhaite dédier un billet de blog aux démarches d’innovation à l’Insee et dans la statistique publique. L’innovation est toujours un processus gourmand en temps et en énergie, mais…

Lire la suitePour la réalisation de ses enquêtes auprès des particuliers, l’Insee offre la possibilité de répondre par internet depuis plusieurs années, ce qui donne plus de souplesse aux répondants. Cependant, ce mode ne convenant pas à tous, il est nécessaire de…

Lire la suiteSi la crise inflationniste des années 2022 et 2023 a remis la question du pouvoir d’achat au centre des préoccupations des Français, elle a aussi ravivé les critiques sur la façon de le mesurer. L’Insee mesure l’évolution du « pouvoir d’achat…

Lire la suiteDe la collecte à la diffusion, l’Insee et chacun de ses agents, comme l’ensemble des agents du service statistique public, s’attachent à respecter un engagement fort vis-à-vis de la société : celui de protéger les données qu’ils traitent.Ils s’appuient à la…

Lire la suiteDepuis 2000, les pays européens se sont fixé un objectif de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Pour en suivre l’atteinte, ils ont entre autres défini collectivement deux indicateurs de pauvreté : • la pauvreté monétaire : les personnes pauvres sont…

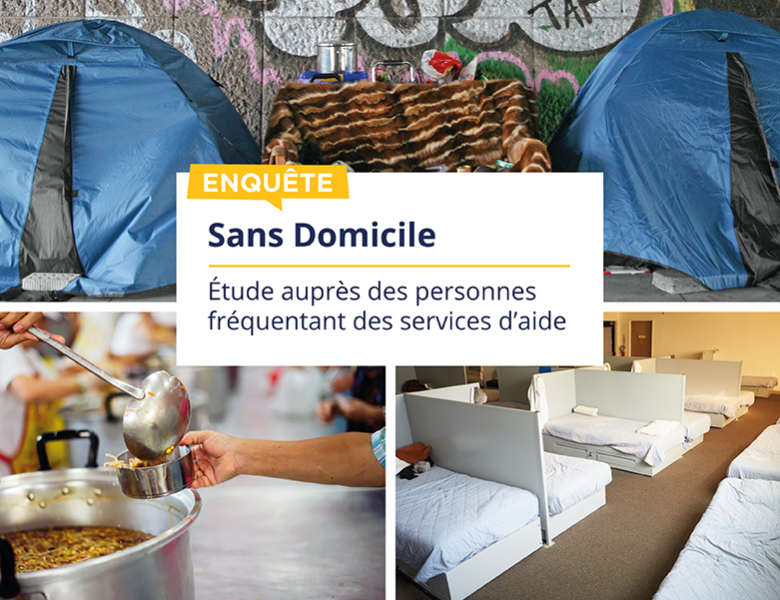

Lire la suiteL’enquête auprès des personnes fréquentant des services d’aide, dite enquête Sans Domicile, débute le 31 mars 2025. La précédente enquête de ce type date de 2012 et cette nouvelle édition est très attendue : elle va plus loin que la précédente en…

Lire la suite