L’Insee et les services statistiques ministériels : un visuel commun, des valeurs communes

L’Insee et les services statistiques ministériels (SSM) dévoilent une nouvelle identité visuelle harmonisée pour mieux représenter le Service statistique public (SSP) français. Ce réseau, constitué de l’Insee et de 16 SSM, partage des missions, des valeurs et des méthodes communes, visant à rendre les données statistiques accessibles et faciles à lire et à comprendre. C’est aussi une promesse commune : permettre à chacun de prendre des décisions éclairées et d’être acteur de la démocratie. La nouvelle identité visuelle symbolise à la fois la rigueur des chiffres et la volonté de transparence et de collaboration.

L’origine du SSP remonte au début du XIXe siècle, avec la création de bureaux statistiques, d’abord en charge du recensement de la population. La loi fondamentale de 1951 a établi le cadre juridique des statistiques publiques en France, définissant les missions de l’Insee et des SSM. Le SSP a évolué au fil des décennies, notamment avec la décentralisation des années 1980 et l’expansion des services statistiques dans différents ministères. D’autres organismes, comme les caisses de sécurité sociale par exemple, contribuent à la richesse des statistiques publiques en France.

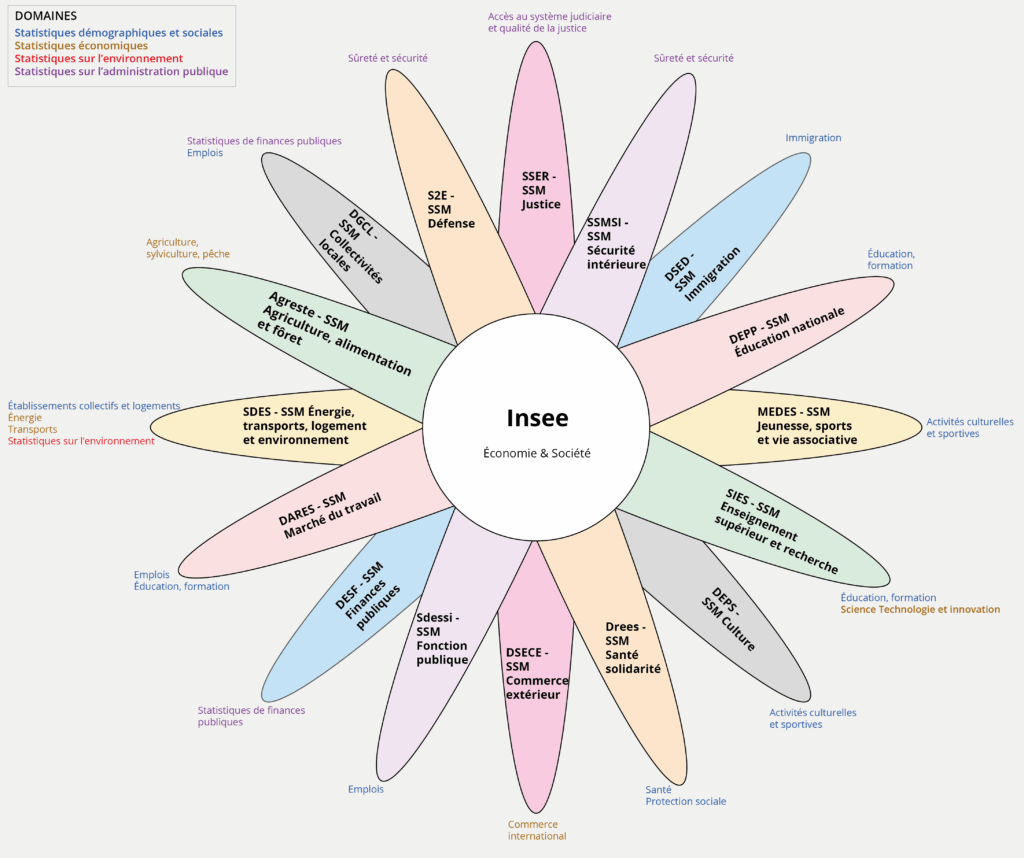

Aujourd’hui, l’Insee change d’identité visuelle. Mais il n’est pas seul : les Services statistiques ministériels (SSM) l’accompagnent dans cette démarche, afin de mieux faire connaître le Service statistique public (SSP) français au grand public. À savoir un réseau, aujourd’hui constitué de l’Insee et de 16 SSM qui partagent missions, travaux statistiques, formations, personnel, ainsi que des valeurs communes (figure 1). Et une promesse partagée : permettre à chacun de prendre des décisions éclairées et d’être acteur de la démocratie.

La nouvelle identité visuelle harmonisée au sein du SSP traduit notre mission collective de faire parler les chiffres et d’aller au-devant de tous les publics. Le visuel commun à toutes les entités composant le SSP inscrit en effet un histogramme, qui symbolise à la fois la rigueur des chiffres, leur pertinence et leur impartialité, dans une forme qui évoque une bulle de dialogue, qui traduit la volonté de transparence, d’ouverture et de collaboration des statisticiens publics.

Figure 1 – La grande famille du service statistique public (SSP)

Si l’Insee conserve sa signature adoptée en 2013, « Mesurer pour comprendre », chaque SSM souligne désormais son appartenance au Service statistique public par un logo commun et par une signature qui décrit son domaine de compétence.

Le SSP, un réseau dont le fonctionnement actuel découle d’une longue histoire

Qu’appelle-t-on « statistiques publiques » ? Au sens large, il s’agit des données officielles qui visent à alimenter le débat public en chiffres vérifiés, accessibles à tous et produits selon une méthodologie fiable. D’un point de vue juridique, le législateur a souhaité, sinon les définir, du moins expliquer leur origine. La loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination, et le secret en matière de statistiques, qui est le socle légal fondamental en la matière, explique ainsi que « Les statistiques publiques regroupent l’ensemble des productions issues :

— des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l’économie ;

— de l’exploitation, à des fins d’information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d’une mission de service public » [Dupont, 2023].

Par définition, le Service statistique public produit des statistiques publiques. Dès la première phrase de son premier article, cette loi s’attache à définir le Service statistique public, qui « comprend l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ».

La loi ne décrit pas en revanche le fonctionnement de cet écosystème original qu’est le SSP. C’est que l’organisation de ce réseau est le fruit d’une longue histoire [Insee, 1977]. L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) tel que nous le connaissons aujourd’hui résulte d’une chronologie qui remonte à plus de deux siècles. Les prémices de l’Insee remontent en effet à l’année 1800 et la création d’un bureau de statistique chargé du premier recensement moderne de la population, bureau supprimé quelques années plus tard. En 1833, cette fois au sein du ministère du commerce, naît un bureau de la statistique générale, qui sera officiellement nommé en 1840 « Statistique générale de France » (SGF). Il conservera ce nom pendant un siècle et est considéré comme l’ancêtre de l’Insee ; ses missions couvrent notamment la réalisation d’enquêtes statistiques, dont le recensement général de la population, l’observation des prix, les données d’état civil et la coordination, déjà, de l’activité statistique de l’ensemble de l’administration.

En effet, dès l’Ancien Régime, une proto-activité statistique existe dans de nombreux ministères, ancêtres des SSM : les mouvements de population (1772), les prix des produits agricoles et industriels (années 1770), le commerce extérieur (1788), le recrutement des conscrits (1819), l’agriculture, la justice (1827), l‘enseignement primaire (1829) notamment.

Sous le régime de Vichy, le Service national des statistiques (SNS), au ministère des Finances, naît de la fusion de la SGF avec d’autres bureaux statistiques datant des années 1930 (Service d’observation économique, Institut de conjoncture et Service de la démographie) ; en 1942 est créée la première école de formation de ses cadres. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 27 avril 1946, l’assemblée constituante acte la naissance de l’Insee, qui reprend le périmètre des missions du SNS ainsi que des services d’études économiques et de documentation du ministère en charge de l’économie ; le décret du 14 juin 1946, qui définit les missions de l’Insee, lui attribue déjà la coordination des méthodes, moyens et travaux statistiques des administrations publiques, notamment. Le 7 juin 1951, la loi relative à l’obligation, la coordination et au secret en matière de statistiques pose les premiers fondements de la statistique publique en France. Au cours des décennies suivantes, les missions de l’Insee vont encore s’étoffer et peu à peu se consolider : gestion du fichier électoral dès 1946, comptabilité nationale et synthèses conjoncturelles en 1962, construction dans les années 1960 de l’édifice des enquêtes auprès des ménages dont le premier objectif est l’alimentation des comptes nationaux.

Les services statistiques s’officialisent et se développent en même temps que l’Insee dans différents ministères : industrie en 1948, santé et agriculture en 1961… Dans les années 1970, l’essor de ces services, Insee compris, prend le virage de la décentralisation, qui sera actée par les grandes lois Defferre en 1982-1983 : des antennes régionales sont ainsi créées dans les régions qui n’en étaient pas dotées à l’Insee.

La force d’un réseau flexible et original

Le fonctionnement du SSP lui permet de combiner les avantages d’un système décentralisé, comme il en existe par exemple au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et d’un système reposant sur un seul organisme, comme aux Pays-Bas par exemple. Chaque SSM conçoit, réalise et exploite les enquêtes statistiques et valorise les sources administratives qui sont pertinentes pour son ministère de tutelle puis assure la diffusion des données et indicateurs ainsi produits, et des études et analyses qui en sont tirées ; l’Insee fournit les grands cadres d’analyse de l’économie et de la société françaises (comptabilité nationale, indicateurs phares à différentes échelles de temps, recensement de la population, enquêtes généralistes auprès des entreprises et des ménages) et assure la coordination des concepts et méthodes, tels que nomenclatures, répertoires, bases de sondage des échantillons d’enquêtes (figure 2). La collaboration entre les différents membres du SSP est confortée par la circulation des cadres statisticiens économistes et par leur formation commune.

Figure 2 – Répartition des activités statistiques au sein du SSP

Transparence, impartialité, indépendance professionnelle, collaboration, confidentialité, et pertinence : six valeurs pour le SSP

Le Service statistique public français se reconnaît dans un ensemble de six valeurs établi par des statisticiens de différents pays dont la France, sous l’égide de la Commission économique Europe des Nations-Unies, l’Unece (figure 3) : la collaboration, la pertinence, l’indépendance, la transparence, l’impartialité, la confidentialité.

Démarrons avec la collaboration, valeur essentielle du Service statistique public. Pilotée par l’Insee, elle prend différentes formes :

– une gouvernance avec le comité du programme statistique et les sous-comités thématiques ou encore le comité stratégique de la qualité. Cette gouvernance contribue aussi à la pertinence des statistiques et des études produites ;

– des ressources méthodologiques, d’innovation pour rester à l’état de l’art ou encore des conseils juridiques ou l’animation de réseaux thématiques (qualité, diffusion…) ;

– des publications communes ;

– une gestion des ressources humaines qui facilite les échanges (cf. infra).

L’Insee représente également le Service statistique public au Conseil du système statistique européen ou encore à l’ONU.

Le Service statistique public a officialisé en 2022 un cadre de référence pour le processus de diffusion de publications statistiques qui s’appuie sur les normes et codes internationaux et contribue aux valeurs d’indépendance professionnelle, de transparence et d’impartialité. Ce cadre, publié sur les sites de l’Insee et des SSM, repose sur deux règles essentielles :

– l’annonce préalable des dates et heures de publication des principaux indicateurs économiques, sociaux et environnementaux ;

– l’égalité de traitement des utilisateurs. L’accès privilégié préalable à la diffusion sous embargo accordé à un utilisateur extérieur est limité, contrôlé et rendu public.

Figure 3 – Les valeurs de l’Unece

La transparence est une valeur cardinale pour l’Insee comme pour les SSM. Elle est à prendre ici dans toutes ses facettes. Le SSP met ainsi à disposition de tous, gratuitement, l’ensemble des productions statistiques : chiffres, études, illustrations graphiques, données les plus détaillées possibles, méthodes et algorithmes des principaux outils de modélisation dans le respect des limites du secret statistique.

Être transparent, cela signifie aussi, pour le SSP, exposer ses méthodes, ses outils, ses processus. Pour « ouvrir sa boîte à outils », l’Insee a aussi créé en 2020 son et a relancé en 2018 la revue le Courrier de statistiques (1977-2011) dont la vocation est de publier des articles sur les méthodes de la statistique publique, ses grandes opérations, ses projets, son organisation, le cadre juridique dans lequel elle s’exerce, mais également sur l’activité d’autres Instituts nationaux de statistique, des réflexions prospectives, et une ouverture sur les nouvelles sources de données.

Revenons sur l’indépendance professionnelle.

On entend parfois dire que les chiffres sont orientés, qu’ils sont soumis au bon vouloir du personnel politique, des gouvernants… Rien n’est plus faux. D’une part, l’indépendance professionnelle des statisticiens publics est strictement encadrée en France. C’est, encore une fois, la loi de 1951 qui l’établit en droit et a confié à l’Autorité de la statistique publique (ASP) la mission de veiller sur ce principe d’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques mais également au respect des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

Une autre valeur indispensable à l’instauration de la confiance, notamment avec les citoyens et les entreprises, est le respect de la confidentialité. Au-delà du secret professionnel de la fonction publique, la loi statistique crée la notion de secret statistique en contrepartie de l’obligation de réponse dès 1951, condition indispensable pour instaurer de la confiance. Elle interdit au statisticien public de divulguer des informations confidentielles collectées, détenues ou produites pour des usages statistiques et permet ainsi d’assurer aux personnes physiques que la confidentialité sur leur vie personnelle et familiale sera garantie et aux entreprises que le secret commercial sera respecté.

Concrètement un engagement de confidentialité est signé par tous les agents rejoignant le SSP et une vigilance toute particulière est portée à la sécurisation des données [Lefebvre, 2025].

Partager les mêmes valeurs, c’est aussi une histoire de culture partagée. Tout au long de leur formation initiale et de leur carrière, les personnes travaillant dans le Service statistique public, qu’elles soient fonctionnaires ou contractuelles, sont sensibilisées aux valeurs communes à l’Insee et aux Services statistiques ministériels.

Dès son origine, la loi statistique de 1951 prévoit la coordination des enquêtes. En 1972, un décret y ajoute la concertation entre les utilisateurs des statistiques publiques et les producteurs via un comité qui deviendra le Conseil national de l’information statistique (Cnis) actuel. Instance représentative de la société civile, le Cnis est à la fois le lieu de rencontre de l’offre et de la demande de statistiques, et le vecteur qui porte les projets de la statistique publique à la connaissance de tous les utilisateurs, pour s’assurer qu’ils répondent à leurs besoins et contribuer ainsi à la pertinence et à la transparence des activités du Service statistique public. Outre le directeur général de l’Insee, les responsables des Services statistiques ministériels y représentent leur ministre.

Le fonctionnement en réseau du SSP s’illustre aussi dans l’existence d’écoles – École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), École nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (Ensai) et Centre de formation de l’Insee à Libourne (Cefil) – qui forment les statisticiens publics. Les cadres statisticiens diplômés de l’Ensae et de l’Ensai peuvent au cours de leur carrière exercer leur métier dans l’ensemble du SSP (et même en dehors). C’est une organisation singulière dans le monde des Instituts nationaux de statistique.

Le dispositif mis en place va au-delà des aspects formation. La gestion des carrières des agents des corps de l’Insee est centralisée à l’Insee, les mobilités entre l’Insee et les SSM sont encouragées. Enfin, hors , un dispositif de rémunérations identiques pour des postes de même niveau a été mis en place.

Au final, un tiers du personnel des SSM est un agent de l’Insee, sachant qu’une majorité de l’encadrement est issue des corps de l’Insee. Ce « brassage » permet d’homogénéiser les pratiques, de faire circuler les innovations, facilite la coopération… ce que l’on retrouve dans les valeurs et la marque Service statistique public.

Service statistique public et « statistique publique » ne se confondent pas

Le SSP, ce n’est pas toute la statistique publique, et ce n’est pas que de la statistique publique.

Figure 4 – Du Service statistique public aux statistiques publiques

En effet, comme l’Insee, les SSM peuvent exercer d’autres missions, en plus de leurs missions statistiques.

L’Insee analyse et diffuse des diagnostics conjoncturels et des prévisions de court terme, des études économiques et sociales au niveau national et local, est chargé par la loi de missions régaliennes comme la tenue de certains répertoires administratifs (répertoire des personnes physiques, répertoire électoral ou encore répertoire des entreprises Sirene). Les SSM peuvent également être en charge de répertoires administratifs (par exemple, répertoire des établissements scolaires géré par le SSM Éducation nationale) et certains contribuent au-delà des études à une animation de la recherche dans leur domaine. Mais surtout les SSM sont en appui de leur ministère que cela soit en réponse à la demande sur des statistiques jusqu’à la participation à l’évaluation des politiques publiques (travaux du centre d’études et de prospective au sein du SSM Agriculture par exemple).

Par ailleurs, le SSP n’a pas le monopole de la production de statistiques publiques. Au sens de la loi de 1951, un certain nombre d’organismes produisent des données qui contribuent à la statistique publique, sans appartenir à ce service (figure 4). Les séries statistiques produites par ces organismes sont dans ce cas labellisées par l’Autorité de la statistique publique (ASP). C’est le cas, par exemple, des séries statistiques de niveau national, régional et départemental produites par la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) sur les prestations sociales légales versées par les caisses d’allocations familiales (CAF), reconnues d’intérêt général et de qualité statistique. ■

Pour en savoir plus

Textes de référence

Blog Insee

- Lefebvre O., 2025, « Comment l’Insee protège-t-il les données qu’il collecte ? », Blog de l’Insee, avril

- Dupont F., 2023, « Quels types de sources l’Insee utilise-t-il pour construire ses statistiques ? », Blog de l’Insee, mai

Autres références

- Schreiber A., Turner L., 2024, « Des chiffres pour la culture – 60 ans d’objectivation scientifique au service des politiques culturelles », (new) Courrier des statistiques n° 12, décembre

- Attal-Toubert K., Guannel B., 2024, « Les statistiques du commerce extérieur – Spécificités, défis et dimension européenne », (new) Courrier des statistiques n° 12, décembre

- Greffet P., 2023, « L’ouverture des données au ministère des Armées », (new) Courrier des statistiques n° 10, décembre

- Brière L., 2022, « Le SSM Collectivités locales : décryptage d’un appareil statistique à la fois robuste et en évolution », (new) Courrier des statistiques n° 8, novembre

- Youssef Y., 2021, « René Carmille, un hacker sous l’Occupation », novembre

- Anxionnaz I., Maurel F., 2021, « Le Conseil national de l’information statistique : la qualité des statistiques publiques passe aussi par la concertation », (new) Courrier des statistiques n° 6, juillet

- Bureau D., 2020, « L’Autorité de la statistique publique : dix ans d’activité, pour une statistique indépendante et de qualité », (new) Courrier des statistiques n° 5, décembre

- Isnard M., 2018, « Qu’entend-on par statistique(s) publique(s) », (new) Courrier des statistiques n° 1, décembre

- Insee, 2001, « Le système français de statistique public », Courrier des statistiques n° 98-99, septembre

- Insee, 1996, « Cinquante ans d’Insee … ou la conquête du chiffre », avril

- Insee, 1992, « Le système statistique public français », Courrier des statistiques n° 61-62, juin

- Insee, 1977, « Pour une histoire de la statistique » Tome 1, Tome 2, contributions de Bédarida F., Bouvier J., Caron F. [et al.]

- Décret n°46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’institut national de la statistique et des études économique pour la métropole et la France d’outre-mer

Crédits photo : ©HilaryDesign – stock.adobe.com