Mais pourquoi la statistique publique s’intéresse-t-elle à nos logements ?

Compter le nombre total de logements et leurs habitants, dénombrer les résidences principales, les résidences secondaires et les logements vacants, éclairer les conditions de logement des propriétaires et des locataires au sein du parc social comme du parc privé, s’intéresser aux surfaces occupées en lien avec la taille des ménages, au confort des logements et à leur vulnérabilité face aux enjeux climatiques, le tout décliné selon la diversité des territoires : cela fait partie des missions de la statistique publique pour éclairer le débat public national et au niveau local. Ce faisant, la statistique publique (en particulier, l’Insee et le service statistique du ministère en charge du logement) est descriptive et pas prescriptive. Qu’il s’agisse de décrire la multipropriété, la vulnérabilité énergétique, le nombre et les caractéristiques des logements en « suroccupation » ou en « sous-occupation », l’Insee ne porte aucun jugement : il fournit les chiffres afin d’éclairer le débat public et d’aider les acteurs en charge à concevoir des dispositifs visant à améliorer l’accès et les conditions de logement et à répondre aux enjeux économiques et environnementaux du secteur.

Quels sont les besoins en logements ? Construit-on suffisamment sur les territoires pour répondre à ces besoins ? La rénovation du parc existant peut-elle permettre de limiter le développement de l’artificialisation des sols ?

Faut-il augmenter, et si oui où, la part des logements sociaux ? Conforter le droit à occuper le même logement ou accompagner davantage les mobilités ?

Faut-il interdire la location des passoires ou des bouilloires thermiques ?

Faut-il limiter la part des hébergements touristiques dans les zones tendues ?

Faut-il encadrer les loyers dans les métropoles ? Comment aider les jeunes actifs à s’installer, les plus pauvres à accéder à un logement décent, les familles éclatées à faire face aux conséquences d’une séparation ?

Faut-il taxer l’acquisition de logements, la détention, l’occupation ou la vacance, les locations vides comme les locations meublées, etc. ?

Sans être exhaustive, cette liste de questions de nature politique et économique est très présente dans le débat public ; elle atteste que le logement est l’une des principales préoccupations de nos concitoyens.

Décrire les tensions d’un secteur qui concerne tous les citoyens

Le rôle de la statistique publique n’est pas de répondre à ces questions, mais de fournir chiffres et analyses permettant à l’ensemble des acteurs de comprendre les phénomènes, de concevoir des dispositifs adaptés pour améliorer l’accès et les conditions de logement, afin de répondre aux enjeux économiques et environnementaux du secteur. C’est pourquoi l’Insee et le Service des données et études statistiques (SDES), le service statistique du ministère en charge du logement, s’attachent à décrire la localisation et les caractéristiques des populations et de l’habitat, les conditions de logement des ménages, la diversité des situations dans les territoires, les dynamiques de la construction neuve et de la rénovation des logements. De nombreuses sources sont mobilisées pour dessiner le paysage le plus précis possible. Parmi elles :

– le recensement de la population fournit à un niveau géographique fin des informations robustes pour décrire la localisation et les caractéristiques des logements – grâce à une quinzaine de questions – et de leurs habitants ;

– l’enquête logement, tous les cinq ans environ, vient compléter le diagnostic sur la diversité des formes des habitats, l’appréciation du confort des habitants, leurs dépenses…

– d’autres enquêtes produites par la statistique publique visent à éclairer les questions de prix et de coûts associés aux logements, comme celle sur les loyers et charges, celle sur le prix des terrains à bâtir, celle sur l’indice du coût de la construction – prix de revient des logements neufs, celle sur la commercialisation des logements neufs, celles sur les travaux de rénovation énergétique dans les logements ;

– des sources administratives permettent de compléter les informations : en premier lieu les données fiscales recueillies dans le cadre de la déclaration sur le revenu et la taxe foncière notamment, mais aussi des sources administratives en provenance des notaires sur les prix des logements anciens, ou du ministère du logement, par exemple sur la qualité du bâti, la construction neuve ou le parc de logements sociaux.

Au sein du Conseil national de l’information statistique (Cnis), instance de concertation dont le rôle est de vérifier que les productions de la statistique publique répondent bien aux demandes de la société, de nombreuses sont abordées, qui font écho aux questions présentes dans le débat public : les déséquilibres et tensions entre l’offre et la demande, les déterminants de la croissance de la demande, en particulier le poids des facteurs démographiques nationaux et locaux (afflux de population dans les zones urbaines, décohabitation, effets du vieillissement…), les déterminants de l’insuffisance de l’offre (construction neuve insuffisante et/ou inadéquation quant à la localisation, taille ou confort des logements, effets incitatifs ou nocifs de la fiscalité).

La demande sociale pour un diagnostic sur le logement toujours plus précis et étayé est relayée de manière récurrente par les médias, qui mettent régulièrement à la « une » les prix de l’immobilier, le niveau des loyers ou encore la crise du logement.

Parmi les réponses apportées par la statistique publique sur ces différents enjeux, on peut par exemple mentionner le constat que les prix de l’immobilier sont particulièrement élevés dans les zones les plus denses, c’est-à-dire les pôles des agglomérations des grandes villes (figure 1a) ; dans ces pôles, les familles avec enfants ont de fait moins de chance de pouvoir trouver un logement à un prix qui leur soit abordable (figure 1b pour les villes de Lyon, d’Annecy et autour de Genève).

Figure 1a – Prix au m2 en euros des maisons anciennes vendues entre 2020 et 2022

– la base de données DV3F n’est pas disponible pour l’Alsace et la Moselle ;

– sont pris en compte uniquement les logements anciens qui ont fait l’objet d’une mutation onéreuse.

Lecture : entre 2020 et 2022, de l’est de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’au Grand Est, le prix au m2 des maisons anciennes vendues est en-dessous de 1 000 euros.

Champ : France métropolitaine, hors Alsace et Moselle.

Source : DGFIP-Cerema, DV3F (version 2024-1).

Figure 1b – EPCI ou regroupements d’EPCI dont au moins la moitié des ménages auraient les moyens d’accéder à la propriété dans leur territoire s’ils le souhaitaient (exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes)

Lecture : les territoires en rose sont ceux où au moins la moitié des couples sans enfants et des couples avec un enfant résidant dans ce territoire pourrait acheter ; les territoires en bleu ciel sont ceux où au moins la moitié de tous les types de ménages pourrait acheter.

Champ : ménages locataires en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 dont le référent fiscal a moins de 46 ans.

Source : Insee, DV3F 2019 et Filosofi 2019.

Les demandes de statistiques sur le logement émanent également des acteurs publics, tout particulièrement les élus locaux, qui savent combien leur action est attendue sur ce terrain par les citoyens. Les diagnostics produits par l’Insee et le SDES répondent ainsi à des enjeux démocratiques forts, particulièrement au niveau local, comme en attestent les publications de l’Insee répondant à des demandes émanant d’acteurs publics régionaux ou territoriaux, qui sont nombreuses et récurrentes (projections démographiques localisées mises en regard avec les constructions de logement constatées, etc. – figure 2).

Figure 2 – Comptabilisation des publications de l’Insee sur les thématiques autour de l’occupation du logement dans les territoires

Décrire le mode d’occupation pour compléter le diagnostic sur la disponibilité des logements

Il ne suffit pas de mesurer le nombre de logements et la tension entre offre et demande. Le statut d’occupation des logements (principal, secondaire ou vacant ; occupé par son propriétaire ou mis en location de courte ou longue durée) est aussi au cœur de nombreux questionnements. Documenter ce statut permet ainsi d’éclairer les enjeux associés et les politiques fiscales ou réglementaires qui les accompagnent.

L’Insee et le SDES répondent à ce besoin en produisant des statistiques de qualité homogène sur tout le territoire. Ils sont ainsi, par exemple, en capacité de décrire la localisation des logements vacants. Le diagnostic permet d’entretenir un débat sur des bases objectivées, par une mesure précise du phénomène. Il apparaît en particulier que la vacance, parce qu’elle ne correspond généralement pas aux lieux de tension, ne peut sans doute pas résoudre à elle seule la question de manque de logements disponibles dans les régions les plus en demande. Visuellement sur les cartes 3a et 1a, la vacance dans la diagonale de faible densité, allant du sud-ouest au nord-est, correspond à des zones de faibles prix immobiliers. À l’inverse, les départements où la vacance est faible correspond plutôt aux zones les plus densément peuplées. Ainsi comme l’illustre la carte 3b, les zones de forte vacance de la diagonale de faible densité correspondent aussi à des zones où la construction est la plus faible : autrement dit, la construction se localise bien là où les tensions sont les plus fortes, où les prix sont élevés et où la vacance est faible.

Figure 3a – La vacance des logements en 2020

Lecture : en 2020, le taux de logements vacants dans le département du Finistère est de 6,7 %.

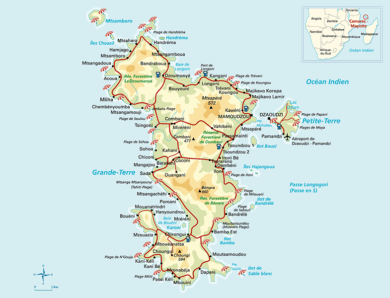

Champ : France hors Mayotte.

Source : Insee, recensement de la population 2020.

Figure 3b – Bassins de vie classés par quintile d’autorisations de construire rapportées au parc de logements (période 2013-2016)

Note de lecture : les bassins de vie sont classés selon le nombre de logements autorisés rapportés au parc (voir graphique 2 pour les seuils).

Sources : Sitadel 2013-2016 ; Filocom 2017 ; Bassins de vie 2012 (Insee).

Qualifier une situation de « crise » et la mesurer suppose de se référer à une convention de la qualité du logement

Une crise du logement se caractérise par une tension entre l’offre et la demande, qui se matérialise notamment dans la croissance des prix du foncier, aussi bien dans l’absolu que par rapport au revenu.

Pour en saisir les répercussions sur la qualité de vie, il faut approfondir les conséquences sur les modes d’habitat des familles.

Dans une acception assez intuitive, la crise du logement est liée à l’insuffisance de place pour les nouveaux arrivants dans un lieu de vie désiré, souvent à la fois proche des emplois et des aménités et services, notamment pour les populations les plus jeunes qui souhaitent s’installer.

La question sur les logements qui manquent, en particulier pour ces populations entrant sur le marché du logement, renvoie à une référence de qualité de vie qu’on peut chercher à mesurer dans différentes dimensions, en premier lieu le nombre de m2 par personne ou le nombre de pièces. Pour fixer une référence, on définit par convention un logement standard comme un logement avec une cuisine, une salle de bain, une pièce de vie commune (un salon) et une chambre par personne ou par couple… (ou une chambre pour 2 enfants s’ils ont le même sexe ou ont moins de 7 ans). Cette référence est d’ailleurs reprise par de nombreux instituts de statistiques, notamment au niveau européen avec Eurostat.

L’intérêt d’avoir défini une telle référence est d’abord de pouvoir apprécier le « manque » pour certaines familles qui auraient moins de pièces : c’est une mesure de sur-occupation. L’Insee a ainsi mesuré la part de la population française qui a un logement trop petit par rapport à cette référence, à un niveau fin sur le territoire (figure 4) [Bernard et alii, 2020]. L’Insee a pu aussi relier la sur-occupation avec d’autres phénomènes, par exemple avec le décrochage scolaire, dont la probabilité est augmentée de plus de 2 % dans les logements sur-occupés toutes choses égales par ailleurs [Hervy et Kayser, 2023].

Cette information statistique sur la sur-occupation, parce qu’elle est précisément conceptualisée, peut ensuite être suivie dans le temps, notamment au niveau local. Ainsi, les élus qui cherchent à résoudre le problème avec des politiques adaptées sont à même d’apprécier l’impact de leurs actions. C’est aussi une information utile pour la promotion immobilière, qui peut apprécier les marchés pertinents : les marchés fonctionnent plus efficacement avec une information plus précise sur la compréhension des tensions et des manques.

Figure 4 – Part des résidences principales sur-occupées en 2016

Champ : France hors Mayotte, résidences principales (hors studios d’une personne).

Source : Insee, recensement de la population 2016, exploitation complémentaire.

La mesure de la dispersion des phénomènes autour de la référence enrichit le débat public

Sur ce sujet de l’occupation des logements comme sur bien d’autres, établir un diagnostic complet de qualité suppose de ne pas se contenter de mesurer la moyenne ou la médiane. La statistique, c’est aussi mesurer la dispersion des phénomènes autour de la moyenne ou de la médiane [Angel, 2023].

C’est pourquoi, s’agissant du mode d’occupation de logement, l’Insee s’intéresse non seulement à la mesure de la sur-occupation, mais aussi à celle de la « sous-occupation ». On qualifie cette dernière de « très accentuée » lorsque le logement considéré comporte plus de trois pièces de plus que la situation normative de référence. Comme pour les logements dits sur-occupés, il est alors possible de caractériser les populations qui vivent dans des logements dits sous-occupés (figure 5a) [Lavaud et Le Lan, 2025]. Ce faisant, l’Insee finit de décrire la distribution des situations d’occupation, y compris localement. Il le fait d’ailleurs à la demande de certains partenaires ; c’est le cas pour Aix Marseille Métropole (figure 5b) [Durieux et alii, 2025].

Comme pour la vacance, la sous-occupation apparaît relativement moins prégnante dans les zones denses. Elle ne peut donc pas constituer un remède miracle face aux tensions. Elle le peut d’autant moins que la plupart des occupants concernés ne sont pas prêts à déménager et sont en général satisfaits de leur surface et de la possibilité, par exemple, d’accueillir des enfants ou des amis. Cela aussi, l’Insee est capable de l’étayer grâce aux enquêtes qu’il déploie. Pour autant, les élus peuvent se saisir des chiffrages ainsi établis pour déployer, s’ils le souhaitent, des politiques d’information, voire d’incitation à la mobilité (déménagements vers un logement plus petit et moins coûteux à entretenir et à chauffer, permettant d’augmenter les offres de logements anciens à destination de familles plus jeunes souhaitant s’installer), ou encore à l’accueil d’étudiants ou de jeunes en insertion professionnelle par exemple. Documenter un gisement potentiel, ce n’est pas en régenter l’utilisation : c’est éclairer les agents économiques, qui ont besoin de beaucoup d’informations pour trouver des solutions de répartition des logements ou surfaces disponibles qui contentent davantage de monde, propriétaires comme locataires. La statistique publique éclaire le débat public, mais ne prétend aucunement porter un jugement et encore moins mettre en avant une solution particulière en matière d’initiative publique ou privée.

Figure 5a – Résidences principales en sous-occupation très accentuée et taux de sous-occupation très accentuée par bassin de vie en 2022

Note : la sous-occupation très accentuée concerne les résidences principales qui ont au moins 3 pièces de plus que les besoins théoriques du ménage.

Lecture : dans le bassin de vie de Paris, 491 101 résidences principales sont en sous-occupation très accentuée, soit 11 % d’entre elles.

Champ : France hors Mayotte.

Source : Insee, recensement de la population 2022, exploitation complémentaire.

Figure 5b – Nombre et part des résidences principales en sous-occupation très accentuée par commune dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence

Champ : ensemble des résidences principales de type maison individuelle ou appartement, occupées par des ménages ordinaires.

Source : Insee, recensement de la population 2022.

L’occupation n’est pas le seul angle sur lequel l’Insee a élaboré des mesures de dispersion pour illustrer des écarts à la moyenne ou à la médiane. Deux exemples peuvent être cités dans d’autres domaines, toujours liés aux logements : la dispersion territoriale des quartiers à niveau de revenus très distincts [Antunez et Damperon, 2024] ou celle de la pour le logement [Lenzi et alii, 2025]. Les figures 6a et 6b livrent ainsi un diagnostic utile aux décideurs publics sur la ségrégation urbaine ou sur les facteurs géographiques de vulnérabilité énergétique.

Figure 6a – Quartiers pauvres et aisés dans quelques unités urbaines Marseille‑Aix‑en‑Provence, Strasbourg, Perpignan, Rouen

Lecture : dans l’unité urbaine de Strasbourg, les quartiers aisés se situent dans le centre‑ville de Strasbourg et le périurbain alors que les quartiers pauvres se situent en banlieue de la ville.

Champ : unité urbaine de Marseille‑Aix‑en‑Provence, Strasbourg, Perpignan et Rouen.

Sources : Insee‑DGFiP‑Cnaf‑Cnav‑CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2021 ; calculs Insee pour la définition des quartiers.

Figure 6b – Caractérisation des départements selon leur taux de vulnérabilité énergétique, climat, parc résidentiel et structure des revenus, en 2021

– les départements ont été classés en fonction de l’ampleur de l’écart de leur taux de vulnérabilité avec la moyenne nationale ainsi que des différents facteurs expliquant cet écart. Lorsque l’écart est de moins de 2 points en valeur absolue, le département est considéré comme ayant un taux proche de la moyenne. Le taux de vulnérabilité est en revanche considéré comme élevé s’il dépasse de deux points la moyenne métropolitaine, et comme modéré s’il lui est inférieur d’au moins deux points. Pour les départements éloignés de la moyenne, le climat est considéré prépondérant s’il explique plus de 80 % de l’écart, et négligeable s’il explique moins de 20 % ou moins de 2 points d’écart.

Lecture : en 2021, le département de l’Aisne a un taux de vulnérabilité élevé à cause des caractéristiques locales moyennes du bâti et de la structure des revenus. Le climat ne joue pas de rôle majeur.

Champ : France métropolitaine, ménages fiscaux en logement ordinaire dont le niveau de vie est positif ou nul.

Sources : Insee, Fidéli 2022 ; SDES, bilan annuel de l’énergie 2021 ; Ademe, base des DPE juillet 2022-juin 2023.

■

Pour en savoir plus

- Lavaud C., Le Lan R., 2025, « Un quart des ménages vivent dans un logement en sous‑occupation très accentuée », Insee Première n° 2064, juillet

- Durieux S., Fabre B., Sanzeri O., 2025 « Métropole Aix-Marseille-Provence – Plus de 100 000 résidences principales en sous-occupation très accentuée », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur n°147, juillet

- Argouarc’h J., Eidelman A., Monsef A., 2025, « Un tiers des propriétaires possède deux logements ou plus », Insee Première n° 2046, avril

- Lenzi E., Masson K., Mora V., Prusse S., 2025, « Près de 5 millions de ménages en situation de vulnérabilité énergétique pour leur logement en 2021 », Insee Analyses n° 106, avril

- Bertrand Ph., 2024, « Des prix immobiliers plus élevés dans les zones denses et touristiques », Insee Première n° 2025, novembre

- Antunez K., Damperon A., 2024, « Qui habite dans les quartiers les plus pauvres et les plus aisés de France ? », Insee Références « Les revenus et le patrimoine des ménages », octobre

- Barnouin Th., Chaumeron S., Labosse A., Léger F., 2024, « L’accession à la propriété souvent impossible dans la Métropole de Lyon, en Haute-Savoie et dans le Genevois français », Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n° 178, juillet

- Hurard C., Huault L., 2024, « 1,2 million de logements vacants supplémentaires en France depuis 1990, surtout dans les zones en déprise démographique », Insee Première n° 1979, janvier

- Boutchenik B., Mathieu B., 2023, « Les déterminants de la vacance longue durée des logements détenus par les personnes physiques », Datalab, décembre

- Angel J-W., 2023, « Pour les statisticiens, avoir la moyenne ne suffit pas », Blog de l’Insee, juillet

- Hervy C., Kayser O., 2023, « Un décrochage scolaire régional très localisé », Insee Analyses Pays de la Loire n° 113, mars

- Bernard V., Gallic G., Léon O., Sourd C., 2020, « Logements suroccupés, personnes âgées isolées… : des conditions de confinement diverses selon les territoires », Insee Focus n° 189, avril

Crédits photo : © Quang – stock.adobe.com