Grâce à l’Union européenne, davantage de données pour les décideurs publics

L’Insee publie des statistiques sur la France et, régulièrement, des analyses pour comparer l’économie et la société françaises aux autres pays européens. Mais qui publie les statistiques sur l’Europe ? Eurostat, l’institut statistique européen, qui est une direction générale de la Commission européenne, a un rôle d’agrégateur : il recueille et regroupe les données des différents États membres. Mais il a aussi un rôle de coordination pour harmoniser et rendre comparables les données ; sous l’égide d’Eurostat, les pays travaillent ensemble pour établir des définitions et des concepts communs. À la suite de la crise de la dette publique grecque, le rôle d’Eurostat en tant que garant de la qualité des données s’est aussi renforcé. En outre, depuis quelques années, dans le contexte de l’émergence de nouvelles sources de données, Eurostat peut avoir un rôle central lorsque l’accès aux données a davantage de sens au niveau européen qu’au niveau national. C’est le cas notamment des statistiques sur les dynamiques de l’emploi transfrontalier ou sur les flux touristiques.

De façon plus générale, l’Europe ouvre des opportunités en matière de mobilisation de nouvelles sources d’information en devenant l’interlocuteur unique des fournisseurs de données pour l’ensemble des pays européens. La révision en cours de la loi statistique européenne (le règlement 223/2009) permettra de faciliter l’accès aux sources de données des opérateurs privés pour la production de statistiques nationales et européennes. Deux exemples : la mobilisation des données privées des plateformes touristiques et celles des opérateurs de téléphonie mobile. Elle ouvre ainsi de nouveaux horizons pour la production de statistiques, harmonisées au niveau européen.

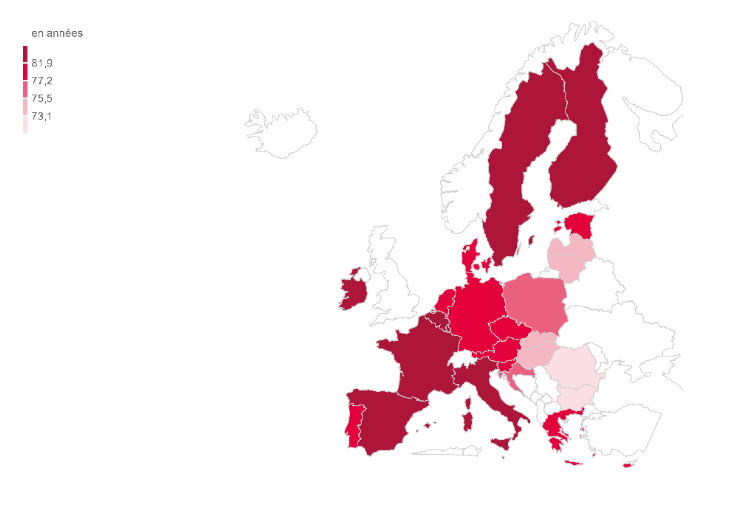

Deux tiers des statistiques produites par l’Insee sont établies dans un cadre européen, garantissant de pouvoir calculer ces statistiques au niveau de l’Europe et de comparer les pays européens entre eux (Lagarde, 2022). Ainsi, pour donner un exemple de statistique européenne parmi beaucoup d’autres, l’espérance de vie à la naissance s’élève en 2021 à 80,1 années en moyenne sur l’ensemble de l’Union européenne à 27 pays ; elle est de 82,4 ans en France, soit une espérance de vie supérieure de plus de 2 années à la moyenne (figure 1).

Figure 1 – Espérance de vie à la naissance dans l’Union européenne en 2021

Outil interactif : Tableau de bord de l’économie française/Démographie/Décès, mortalité, espérance de vie

Le système statistique européen (SSE), composé d’Eurostat, l’office européen de statistiques, des instituts nationaux de statistique ainsi que de certains services produisant également des statistiques européennes dans chaque État membre, permet de fournir des statistiques comparables à l’échelle de l’Union européenne (Insee, 2024). Ces données servent à suivre les politiques européennes en matière de cohésions sociale, économique et territoriale, de développement durable, de politique agricole ou encore de mondialisation.

Des statistiques harmonisées entre États membres de l’Union européenne

Pour la bonne gouvernance de l’Union européenne et pour que les décisions soient fondées sur des éléments probants, il est fondamental de pouvoir s’appuyer sur des concepts définis et éprouvés au niveau international (par exemple le chômage au sens du Bureau international du travail – BIT, l’indice des prix à la consommation), sur des nomenclatures partagées (nomenclature des activités économiques européennes, nomenclature des niveaux de diplômes), ainsi que sur des cadres conceptuels communs (manuels des comptes nationaux européens). La production et la diffusion de statistiques européennes sont ainsi encadrées, dans chaque domaine, par des règlements statistiques visant à harmoniser les données produites par les services statistiques nationaux des États membres. Ces règlements sont issus d’un travail technique et de collaboration entre les pays européens pour établir des concepts partagés en bénéficiant des expertises des pays. Pour donner un exemple, l’Insee participe actuellement à un groupe de travail qui prépare un futur règlement permettant de produire des statistiques européennes comparables sur les prix de l’immobilier commercial.

Cette obligation de produire des statistiques conformes aux définitions et aux cadres conceptuels adoptés dans la réglementation statistique européenne, c’est ce qu’on appelle l’harmonisation par les outputs. Lorsque le besoin de comparabilité est très fort, l’harmonisation peut porter sur le mode de recueil de l’information, par exemple le questionnaire qui est alors commun à tous les pays. C’est le cas notamment de la partie de l’enquête Emploi (Labour Force survey) servant à la mesure du taux de chômage au sens du BIT. C’est l’harmonisation par les inputs.

Outre cette harmonisation des définitions et parfois, des façons de mesurer, la qualité des statistiques européennes est également garantie par un cadre spécifique qui s’apparente à une labellisation. L’ensemble du système statistique européen (SSE), sous l’égide d’Eurostat, vérifie le respect par les instituts de statistiques du code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ce code, adopté par le Comité du système statistique européen, assure l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Il comprend 16 principes, dans sa dernière version mise à jour en 2017 : 7 principes relevant de l’environnement institutionnel, 4 principes des processus de production statistiques et 5 relatifs aux résultats statistiques. La mise en œuvre du cadre de qualité commun et, partant, la qualité des statistiques européennes sont assurées notamment par un instrument : la revue par les pairs du SSE, dont la dernière s’est déroulée en 2021 pour la France.

L’Europe facilite la mobilisation de sources nouvelles

Au-delà d’assurer la comparabilité des statistiques, de garantir la qualité et l’indépendance dans la production de statistiques, l’Europe ouvre des opportunités en matière de nouvelles sources et d’innovation. Cela permet d’enrichir les données statistiques sur des thématiques difficilement couvertes par les enquêtes. C’est le cas notamment avec trois projets mobilisant des données privées des plateformes touristiques (projet Collaborative economy platforms : « » ou des opérateurs de téléphonie mobile (projet MNO-MINDS : « » et Multi-MNO : « »).

L’apport des données de locations de vacances des plateformes collaboratives

Dans le domaine du tourisme, le segment des locations de vacances de courte durée est traditionnellement sous-couvert dans les enquêtes traditionnelles : les données sur les maisons de vacances, les appartements et les chambres dans des bâtiments privés sont en effet souvent hors du champ d’application des enquêtes de fréquentation touristique existantes. Les acteurs de ce marché sont très nombreux, ce qui rend la collecte de données plus difficile. En mars 2020, Eurostat a conclu un accord historique avec Airbnb, Booking, Expedia Group et TripAdvisor sur le partage des données. Cet accord permet à Eurostat d’être l’interlocuteur unique de ces groupes pour l’ensemble des pays et ainsi d’obtenir des données clés sur les locations d’hébergement de courte durée à partir des quatre plateformes collaboratives. La collecte de données auprès des plateformes permet ainsi d’améliorer la qualité des statistiques européennes sur le tourisme en offrant un champ d’observation plus complet.

Les données récupérées via les plateformes couvrent les hébergements de courte durée (à l’exclusion des hôtels et campings qui sont dans le champ traditionnel) réservés par l’intermédiaire de ces quatre plateformes d’économie collaborative, dans l’Union européenne (UE) et dans les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Afin de préserver le secret professionnel, les données des quatre plateformes sont agrégées. Eurostat réalise des analyses à partir de ces données, par exemple celle de l’évolution du nombre de nuitées réservées via ces plateformes entre 2019 et 2022.

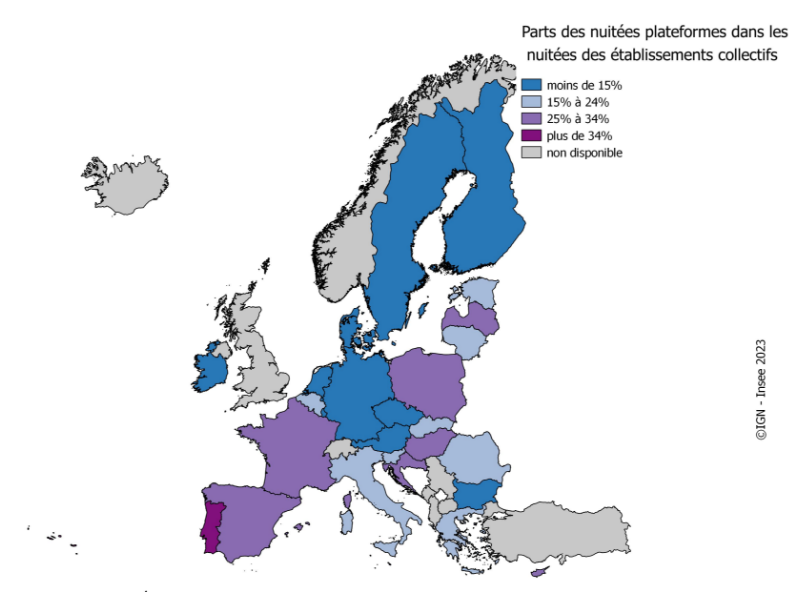

De son côté, l’Insee a mobilisé ces données dès 2021 pour une analyse sur l’année 2019 (Ulrich, 2021). Il ressort ainsi qu’au classement des villes européennes en termes de locations entre particuliers, Paris est la première destination devant Barcelone, Lisbonne et Rome. Comme la plupart des capitales, elle est plébiscitée toute l’année par une clientèle internationale. Avec plus de 5 millions de nuitées, Nice se hisse à la neuvième place et rivalise ainsi avec Porto et Vienne. Ces données alimentent depuis 2023 la publication L’Essentiel… sur le Tourisme. En mobilisant ces données originales, la France apparaît comme une destination privilégiée pour ce mode de réservation et d’hébergement, avec un quart des nuitées de l’Union européenne en 2022. Particularité française, la proportion de résidents parmi les hébergés est très élevée sur ce marché, bien plus qu’en Espagne ou en Italie, pays davantage tributaires de la clientèle internationale. En outre les nuitées des courts séjours issues des plateformes représentaient 30 % des nuitées passées dans les établissements collectifs (figure 2) ; c’est moins qu’au Portugal (43 %) mais plus qu’en Espagne (26 %) ou en Italie (20 %).

Figure 2 – Nombre de nuitées courts séjours réservées via des plateformes rapporté au nombre de nuitées dans des établissements collectifs (hôtels, campings et autres hébergements touristiques)

Champ : Union européenne à 27 pays, hébergements proposés par des particuliers via les principales plateformes internationales, enquête de fréquentation dans les établissements touristiques collectifs

Source : Eurostat.

Des données de téléphonie mobile précieuses pour appréhender la présence et la mobilité des personnes

Les données de téléphonie mobile ont été identifiées de longue date comme prometteuses pour améliorer la pertinence des statistiques officielles. Leur premier intérêt est de permettre d’étudier la population présente sur un territoire à différents moments de la journée, différents jours de la semaine ou mois de l’année, information importante pour les services de santé, de sécurité, les commerces… (Semecurbe et alii, 2020). Les données de téléphonie mobile peuvent également apporter un éclairage complémentaire sur les mobilités quotidiennes. Les trajectoires origine-destination des porteurs de téléphone permettent en effet de mieux comprendre les interactions entre territoires et les différences de comportement entre la semaine et le week-end, l’influence du télétravail sur les pratiques de mobilité, la mobilité des personnes retraitées ou ayant des enfants en bas âge… (figure 3). Ces données disponibles à une fréquence temporelle élevée et sur l’ensemble du territoire complètent les données de référence fournies par les enquêtes de la statistique publique ou les répertoires administratifs.

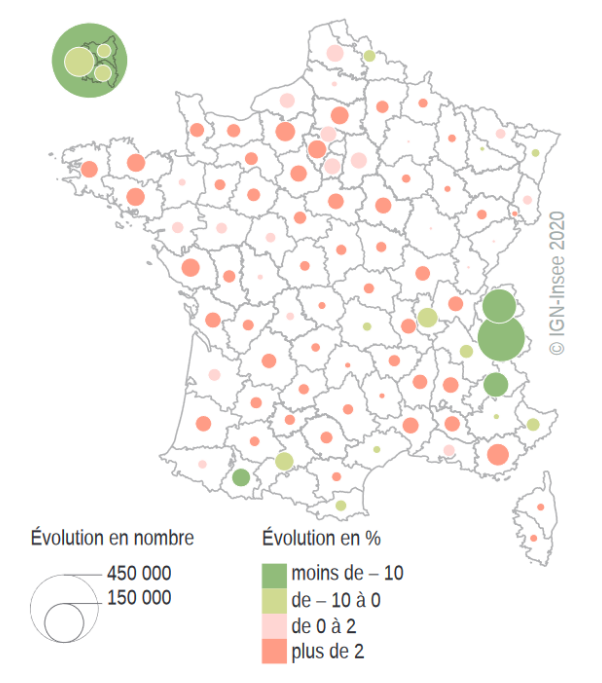

Figure 3 – Évolution du nombre de métropolitains présents dans le département lors du premier confinement

Lecture : lors du confinement, en plus du départ des visiteurs étrangers et des résidents des DOM, Paris a vu sa population présente diminuer de 450 000 personnes (soit – 20 % ). Cette baisse de population est le fait de non-résidents de la capitale qui sont retournés chez eux et de Parisiens quittant leur ville.

Champ : période de référence hors confinement du 16 janvier au 17 mars 2020 au matin, période de confinement du 17 mars 2020 au soir au 11 mai 2020 au matin.

Sources : Bouygues Telecom, Orange, SFR, activations du réseau de téléphonie mobile ; calculs Insee.

L’Europe joue un rôle majeur pour susciter l’innovation. Sur des enjeux émergents de ce type, la collaboration entre plusieurs pays, organisée et structurée par Eurostat, accroît les capacités d’innovation de chaque pays. Les projets Big Data 1 et Big Data 2, menés par Eurostat de 2017 à 2021, ont regroupé une vingtaine de pays européens autour du développement d’outils communs pour le traitement de nouvelles sources de données, dont les données de téléphonie mobile. Eurostat a également été partie prenante d’un partenariat de recherche entre le laboratoire de recherche en sociologie de l’opérateur Orange et l’Insee ; partenariat qui a mené à plusieurs études éclairant l’intérêt des données de téléphonie mobile pour la statistique publique et les enjeux méthodologiques associés (Sakarovitch et alii, 2018). En septembre 2023, les membres du groupe de travail sur l’usage des données de téléphonie mobile pour la statistique publique, coordonné par Eurostat, ont cosigné un article qui argumente en faveur du développement d’une méthodologie commune pour produire des statistiques officielles à partir des données de téléphonie mobile (Eurostat, 2023).

Eurostat continue à impulser et coordonner des projets innovants liés aux données de téléphonie mobile. Le projet de recherche MNO-MINDS (2023-2025) associe dix instituts de statistiques nationaux (INS) pour développer un cadre méthodologique commun permettant de combiner données de téléphonie mobile et autres sources de données (données collectées par les INS et données issues d’autres sources : capteurs de trafic routier, billettique de transport en commun…). Dans le même calendrier, le projet multi-MNO, lui, regroupe des instituts de statistique et des opérateurs de téléphonie mobile de plusieurs pays (Espagne, Italie, Slovénie, Luxembourg). L’objectif est de développer un processus technique de référence permettant d’associer les données d’opérateurs différents, tout en respectant la confidentialité des données personnelles. L’Insee est fortement impliqué dans ces travaux, en tant que pilote d’un groupe de travail du projet MNO-MINDS et membre du comité consultatif du projet multi-MNO.

La mobilisation des données privées à des fins statistiques bientôt facilitée

Ces deux exemples sont des illustrations d’une tendance nouvelle marquée par l’utilisation de données détenues par des acteurs privés. La transformation numérique de la société a en effet conduit à l’émergence de nombreuses sources de données, caractérisées par des grands volumes (données issues d’internet, de capteurs), des formats variés (images, textes) et des flux importants. Les attentes des utilisateurs ont également changé, avec de nouveaux besoins et des demandes croissantes d’informations plus détaillées, plus fines géographiquement, produites plus rapidement et à une fréquence plus élevée. À côté des sources de données traditionnelles (enquêtes et fichiers administratifs), l’exploitation par les statisticiens de nouvelles sources privées permet de répondre à ces nouveaux besoins de manière efficace (Dupont, 2023).

Faciliter l’utilisation des données privées à des fins statistiques, c’est l’objectif principal de la révision du règlement 223/2009, la « loi statistique européenne », qui établit le cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes. Après une révision en 2015 qui a renforcé la gouvernance et l’indépendance du système statistique européen, la révision de 2024 vise à faciliter l’accès aux sources de données des opérateurs privés pour la production de statistiques européennes.

Certes, l’Insee mobilise déjà des données privées pour des productions statistiques comme l’indice des prix à la consommation (Leclair, 2019). Mais la loi statistique nationale (article 3bis de la loi de 1951) limite l’obligation de transmission des données privées aux cas où celles-ci se substituent à une enquête existante. Cette restriction n’est pas présente dans la révision du règlement 223 et ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour l’utilisation des données privées dans la production de statistiques européennes. Le nouveau règlement permet en effet de lever les principales difficultés identifiées par les statisticiens pour utiliser les données privées dans la production de statistiques : il pose un cadre juridique solide opposable aux détenteurs de données privées afin que la transmission de données soit pérenne et de qualité, tout en garantissant la confidentialité des données individuelles qui seront utilisées par les statisticiens.

Le nouveau règlement 223/2009 révisé ouvre ainsi de nouveaux horizons pour la production de statistiques, harmonisées au niveau européen. Il porte aussi sur d’autres thèmes comme les échanges de données entre instituts nationaux statistiques européens ou encore l’encadrement des actions statistiques pendant une période de crise. Des projets expérimentaux, comme ceux présentés plus haut sur les données de téléphonie mobile, pourront ainsi être menés de façon plus régulière et avec une méthodologie cohérente au niveau européen. Étant donné que l’accord politique entre le Parlement et le Conseil n’a été trouvé qu’à l’approche de la fin de cette législature, l’adoption du texte devrait avoir lieu en septembre 2024, après le vote final par le nouveau Parlement et le Conseil (plus d’information sur le fonctionnement des institutions européennes). ■

Pour en savoir plus

- Commission européenne, 2016, Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions – A European agenda for the collaborative economy, juin

- Coudin É., de Bellefon M-P., Galiana L., Semecurbe F., Suarez Castillo M., 2020, « Retour partiel des mouvements de population avec le déconfinement », Insee Analyses, juillet

- Coudin É., Galiana L., Poulhes M., Semecurbe F., Suarez Castillo M., 2020, « Que peut faire l’Insee à partir des données de téléphonie mobile ? Mesure de population présente en temps de confinement et statistiques expérimentales », Le blog de l’Insee, avril

- de Bellefon M.-P., Givord P. , Sakarovitch B., Vanhoof M., 2019, « Estimer la population résidente à partir de données de téléphonie mobile, une première exploration », Économie et Statistique / Economics and Statistics n° 505-506 – 2018, 109–132, avril

- Dupont F., 2023, « Quels types de sources l’Insee utilise-t-il pour construire ses statistiques ? », Le blog de l’Insee, mai

- ESS Task Force on the use of Mobile Network Operator (MNO) data for Official Statistics, 2023, « Reusing mobile network operator data for official statistics: the case for a common methodological framework for the European Statistical System – 2023 edition » Eurostat position paper, septembre

- Insee, 2024, La France dans l’Union européenne, données et études, mars

- Insee, 2023, Trusted Smart Statistics: methodological developments based on new data sources, octobre

- Lagarde S., 2022, « Pour les statisticiens, l’Europe se vit au quotidien », Le blog de l’Insee, janvier

- Ulrich. A., 2021, « En 2019, Paris et Nice dans le top 10 des villes les plus fréquentées de l’Union européenne », Insee Première n° 1879, novembre

- Leclair M., 2019, « Utiliser les données de caisses pour le calcul de l’indice des prix à la consommation », Courrier des statistiques, décembre

- Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2009, Le règlement européen 223/2009 révisé relatif aux statistiques européennes, mars

Crédits photo : © Valerii Evlakhov – stock.adobe.com