« Dessine-moi la Ville »

Les sociologues, les économistes, les géographes et les acteurs publics ont des approches différentes de la ville. La notion de ville étant ainsi multidimensionnelle, il existe plusieurs façons de la définir. En France, l’Insee met à disposition plusieurs zonages, tous construits par regroupement de communes : la grille communale de densité, les aires d’attraction des villes et les unités urbaines. Nomenclatures territoriales, ce sont des outils puissants pour l’analyse du fait urbain, même s’ils donnent une lecture stylisée de la réalité. Ils sont complémentaires et offrent une vision différente, plus ou moins pertinente en fonction de ce qu’on souhaite analyser, de la ville aujourd’hui. L’Insee privilégie désormais la grille de densité et les aires d’attraction des villes pour décrire l’armature urbaine de la France.

La notion de ville est multidimensionnelle. Elle englobe des fonctions différentes, politico-administrative, économique et culturelle. Ces fonctions ont évolué au fur et à mesure du développement de la ville, d’abord cité antique durant l’Antiquité, puis ville dans ses remparts au Moyen Âge, puis ville pré-industrielle et enfin ville post-industrielle aujourd’hui.

L’extension géographique et démographique des villes, ou urbanisation, est un phénomène massif au niveau mondial. En France, elle a été très rapide dans l’après-guerre et s’est poursuivie à des rythmes variables depuis (Baccaïni et Sémécurbe, 2009 ; Beck et alii, 2023). Cette urbanisation s’est accompagnée du développement de la métropolisation, c’est-à-dire la concentration des populations et des activités économiques dans les grandes villes, qui reflète leur adaptation à l’économie mondialisée. Cela a conduit les géographes à proposer un système de villes qui décrit l’armature urbaine des pays et leur articulation.

Différentes approches de la ville : sociologues, économistes, géographes et acteurs publics

Les multiples dimensions de la ville en font un concept difficile à approcher dans sa globalité. Les différents domaines de recherche visent donc à la décrire à l’aune de leur paradigme.

Les sociologues ont une approche de la ville centrée sur sa dimension humaine − la ville est une concentration humaine dans un espace restreint − sans la réduire à la seule mesure quantitative de ses habitants car des interactions entre les habitants créent entre eux un sentiment d’appartenir à une communauté. La description sociologique du milieu urbain met cependant plutôt en évidence l’hétérogénéité du milieu, le sentiment d’anonymat… « La ville est à la fois territoire et population, cadre matériel et unité de vie collective, configuration d’objets physiques et nœud de relations entre sujets sociaux » (Y. Grafmeyer, 1994). Il n’existe pas une définition parfaitement objective de la ville (Marchal et Stébé, 2024).

En matière d’économie géographique, les travaux ont connu un renouveau au cours des années 90 sous l’impulsion de Krugman (1991), et se sont développés notamment pour analyser les mécanismes à l’origine de l’agglomération des activités (Combes et alii, 2012). Pour les tenants de cette nouvelle économie géographique, la ville n’a pas de frontière précisément définie. L’espace continu dans lequel évoluent les agents qui interagissent est a priori infini ; il est urbain là où la rente offerte (richesse dégagée des activités qui y sont localisées) est supérieure à la rente agricole (Gilli, 2001).

La ville est aussi une réalité géographique ; elle est décrite par les géographes comme la concentration dans un lieu précis et délimité d’hommes et d’activités. Mais la ville n’est pas une entité close, restreinte aux limites administratives de la commune. Le géographe s’attache à décrire les relations du centre urbain avec le territoire extérieur, chaque ville ayant une zone d’influence dont l’extension est variable. Elle s’inscrit dans un système de relations avec l’espace rural proche, avec des espaces plus lointains et avec d’autres villes, que ce soit sur le plan économique pour les besoins de son approvisionnement par exemple ou sur le plan administratif dans ses relations avec la capitale régionale par exemple. La description de la ville est donc là moins physique que fonctionnelle. Les fonctions politico-administratives, économiques et culturelles sont les grandes fonctions urbaines ; elles ne sont pas nécessairement remplies par une même ville sur un territoire donné.

La ville est également une zone d’intervention des acteurs politiques locaux. Ainsi, plusieurs catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont une dimension urbaine, en particulier les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d’agglomération.

Définir la ville est enfin un besoin au niveau international. Reconnaissant que les villes sont confrontées à de nombreux défis dans le monde entier, l’Organisation des Nations Unies (ONU) en a donné deux définitions pour suivre l’objectif de développement durable « Faire en sorte que les villes et les soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » :

• la ville telle que définie par son étendue urbaine, mesurée à l’aide de techniques d’analyse d’images satellitaires pour extraire des informations sur la morphologie des établissements humains et la densité des structures bâties ;

• la ville telle que définie par son degré d’urbanisation, méthode de la Commission européenne. Les zones densément et moyennement peuplées forment ensemble la frontière de la ville.

En France, ces deux définitions de la ville ont été successivement mobilisées par l’Insee.

Historiquement, la dimension urbaine des communes était définie depuis le début des années 1960 par l’appartenance à une unité urbaine, un zonage fondé sur la continuité du bâti. Depuis 2020, la dimension urbaine des communes l’est à partir d’un critère de densité de population, à travers la grille communale de densité et, dans une vision plus extensive, à partir des aires d’attraction des villes. Ces trois zonages sont décrits plus précisément dans la suite.

La ville définie selon la continuité du bâti

À l’occasion du recensement de 1954, l’Insee a réalisé une première délimitation des villes et agglomérations en observant la continuité du bâti. Depuis cette date et jusqu’en 2020, il définissait la notion d’urbain par les unités urbaines, c’est-à-dire : une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Les unités urbaines peuvent s’étendre sur plusieurs départements, voire traverser les frontières nationales. Les communes hors unités urbaines étaient alors considérées comme communes rurales.

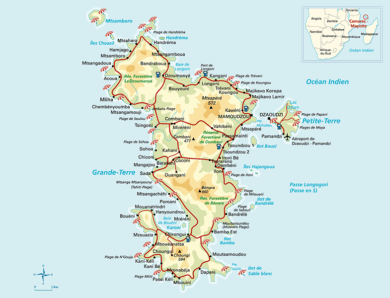

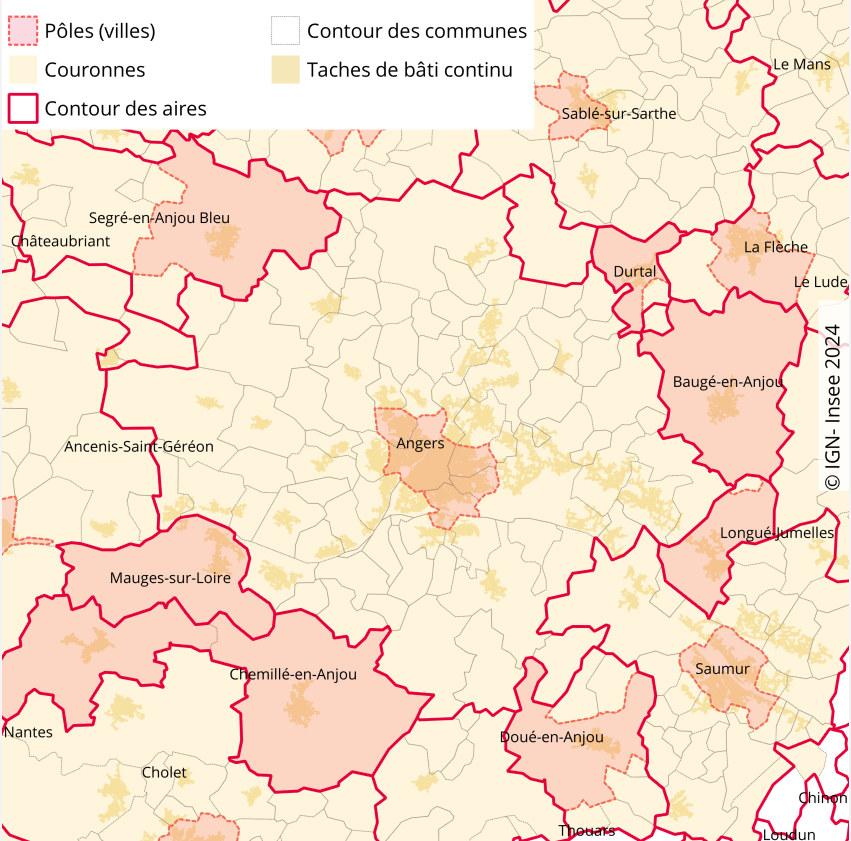

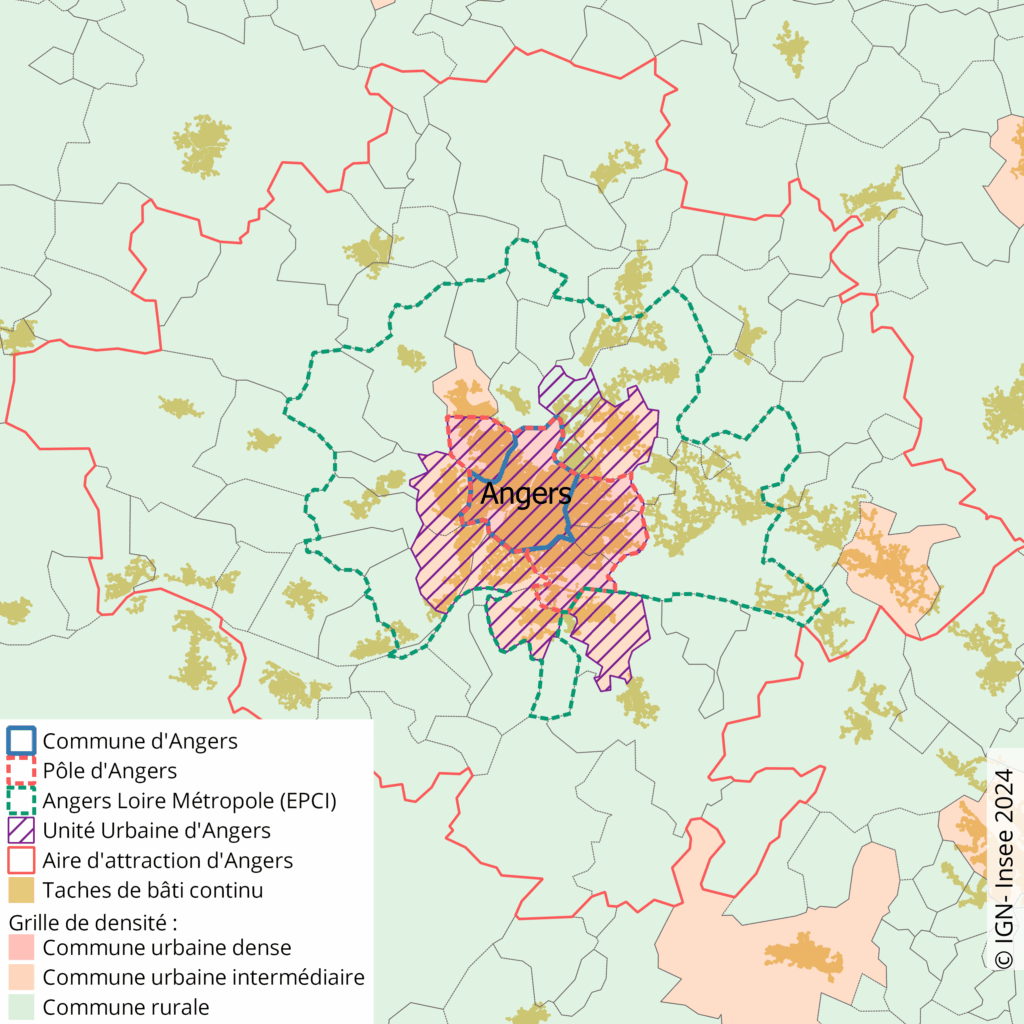

Dans l’exemple d’Angers (figure 1), la ville s’étale au-delà de la frontière administrative, les constructions débordent de la commune. L’unité urbaine d’Angers s’étend ainsi sur 12 communes, incluant Angers et reliées par une continuité du bâti urbain. Elle couvre 248 000 habitants dont 157 000 pour la commune d’Angers. Elle touche d’autres unités urbaines, définies autour d’autres taches de bâti, comme Saint-Lambert-la-Potherie (à l’ouest), mais également des communes n’ayant pas les seuils requis pour constituer une unité urbaine, telle que Mozé-sur-Louet par exemple (au sud).

Figure 1 – Angers, ville centre d’une unité urbaine de 248 000 habitants

Les unités urbaines sont désormais moins pertinentes pour appréhender ces phénomènes. Elles restent adaptées pour les études relatives à l’urbanisation et l’étalement urbain sur longue période et surtout pour celles qui portent sur la politique de la ville, les unités urbaines servant de référence légale pour la construction des contours des quartiers prioritaires.

La ville par opposition au rural

Depuis 2020, la dimension rurale ou urbaine des communes est définie à partir d’un critère de densité de population. Cette définition est soutenue par le Conseil national de l’information statistique et par l’Association des maires ruraux de France (Cnis, 2020). Elle est fondée sur la grille communale de densité qui découle d’une méthodologie internationale. La distinction urbain/rural ne se fait donc plus « par défaut » à partir de la continuité du bâti.

La grille communale de densité permet de classer les communes en fonction de la répartition de la population sur leur territoire. Elle est fondée sur des données de densité d’habitants sur des carreaux de 1 km² et sur la part de la population de chaque commune résidant dans ces carrés plus ou moins denses.

Au niveau plus agrégé en trois niveaux typiques, la grille de densité définit l’urbain dense, l’urbain intermédiaire et le rural. La grille en sept niveaux de densité raffine les deux derniers niveaux en les segmentant chacun en trois, depuis les grands centres urbains jusqu’aux communes à habitat très dispersé.

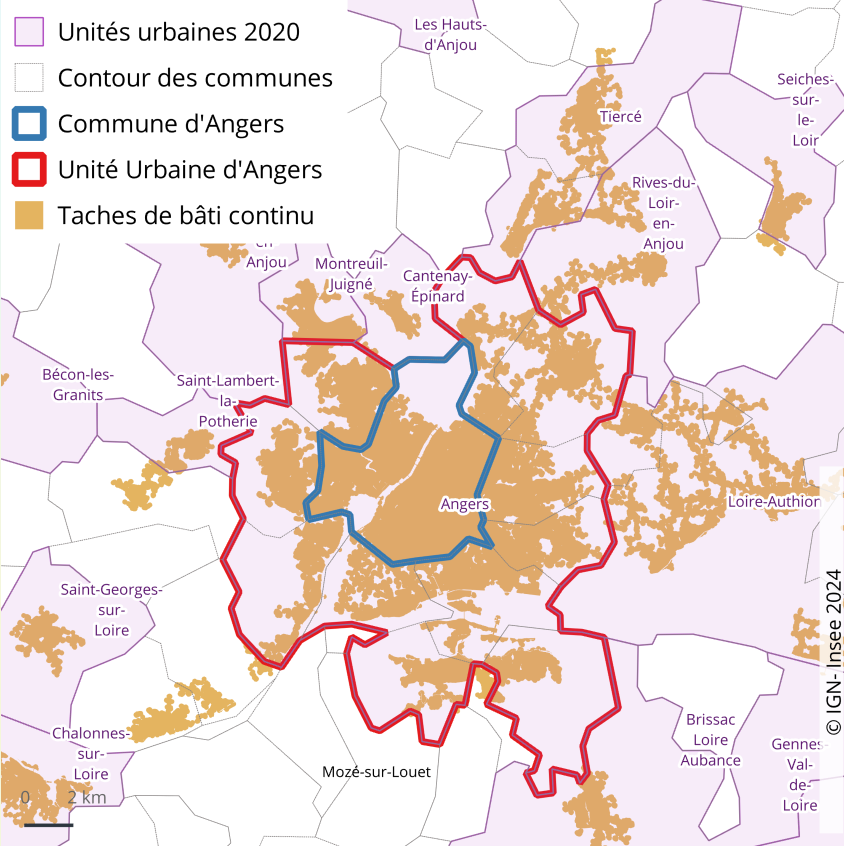

Quatre communes adjacentes à la commune d’Angers sont de même niveau de densité et constituent avec la commune d’Angers un ensemble urbain dense de 210 000 habitants, soit un peu moins que l’unité urbaine (figure 2).

En France, en 2021, les communes urbaines, denses et intermédiaires ensemble, au sens de la grille de densité, abritent 67 % de la population.

Figure 2 – Angers et 4 communes adjacentes, un grand centre urbain de 210 000 habitants

La ville dans son environnement

La ville, comme objet géographique, n’est pas qu’une entité close, on l’a vu, restreinte aux limites administratives de la commune. Elle est notamment en lien avec son environnement, urbain ou pas, à travers l’influence qu’elle y exerce.

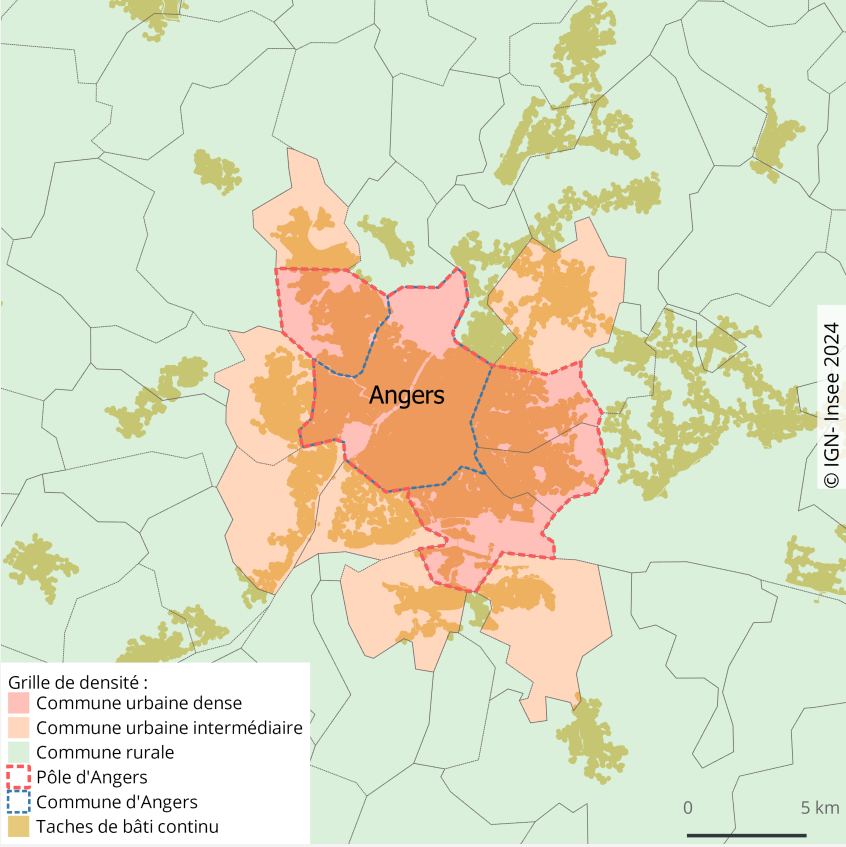

Les aires d’attraction des villes portent ainsi une vision plus extensive de l’urbain, fondée sur les interactions entre des communes périphériques et des pôles de population et d’emploi. Dans le cas d’Angers, on agrège aux cinq communes du pôle de 210 000 habitants une couronne constituée de 76 communes et regroupant 231 000 habitants (figures 3 et 4).

L’aire d’attraction d’une ville est ainsi un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué d’un pôle de population et d’emploi, et d’une couronne qui regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. La commune la plus peuplée du pôle est appelée commune-centre, les autres communes du pôle étant traditionnellement appelées banlieue.

Les 699 aires d’attraction des villes sont de taille très variable : elles vont de 13,1 millions d’habitants pour celle de Paris à moins de 2 000 habitants pour les aires d’attraction de Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle), Val-d’Isère (Savoie), Flamanville (Manche) ou Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Figure 3 – Angers, ville centre du pôle de l’aire d’attraction des villes d’Angers, dont la couronne comprend 231 000 habitants

Les aires d’attraction des villes permettent d’appréhender l’urbain « diffus » : au total, en 2021, en France, 34,3 millions d’habitants vivent dans un pôle, soit 51 % de la population, et 43 % réside dans leur couronne et 6 % en dehors d’une aire d’attraction.

Le niveau européen se limite aux aires des pôles constitués de communes urbaines denses, appelés Cities, pour définir les aires d’attraction nommées « aires urbaines fonctionnelles » (Eurostat, 2017). En France, 38 % de la population vit dans une City ; c’est moins qu’aux Pays-Bas et en Espagne, où c’est le cas de plus de la moitié de la population. Des communes françaises font partie d’aires d’attraction de villes localisées à l’étranger (Bâle, Charleroi, Genève, Lausanne, Luxembourg, Monaco et Sarrebruck).

Figure 4 – Différents contours de la ville – Le cas d’Angers

L’Insee privilégie désormais la grille de densité et les aires d’attraction des villes pour définir la notion de ville

En les articulant, les deux zonages que sont la grille de densité et les aires d’attraction des villes permettent d’appréhender l’urbain dense (grille de densité) et l’urbain diffus (aires d’attraction des villes), notamment les périphéries des agglomérations qui en dépendent largement, et ainsi de décrire l’armature urbaine de la France. Ces périphéries comptent des communes rurales, qualifiées de périurbaines dans les aires de plus de 50 000 habitants. Ces zonages sont ainsi adaptés pour les analyses des phénomènes économiques et sociaux, particulièrement pour les comparaisons entre les territoires, à l’échelle d’une région, de la France ou de l’Union européenne.

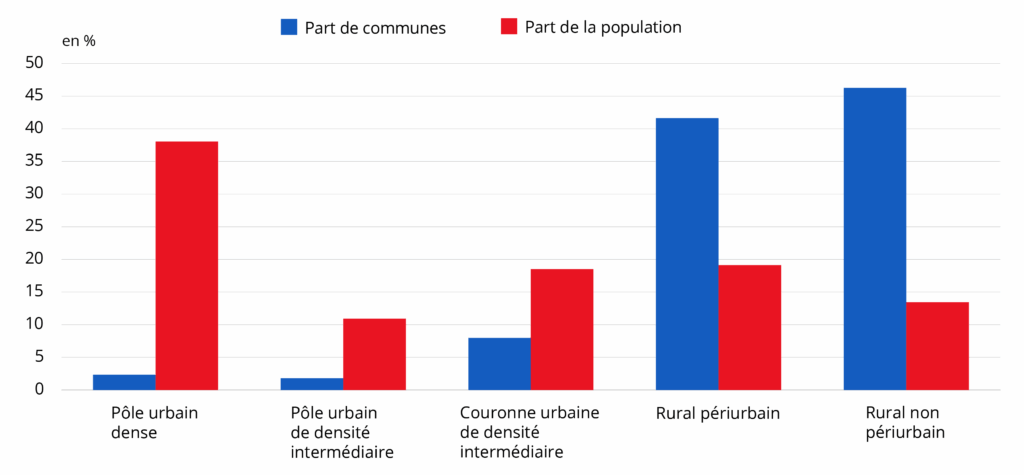

Les pôles urbains, pôles constitués de communes urbaines denses ou de densité intermédiaire, ne représentent qu’une proportion faible des communes (moins de 5 %) mais concentrent près de la moitié de la population. En périphérie, les communes urbaines et les communes rurales périurbaines regroupent chacune 19 % de la population (figure 5). Le rural non périurbain, à l’écart des aires d’attraction des villes de plus de 50 000 habitants, compte pour 13 % de la population.

Figure 5 – Répartition des communes et de la population en 2021 selon le type d’espace

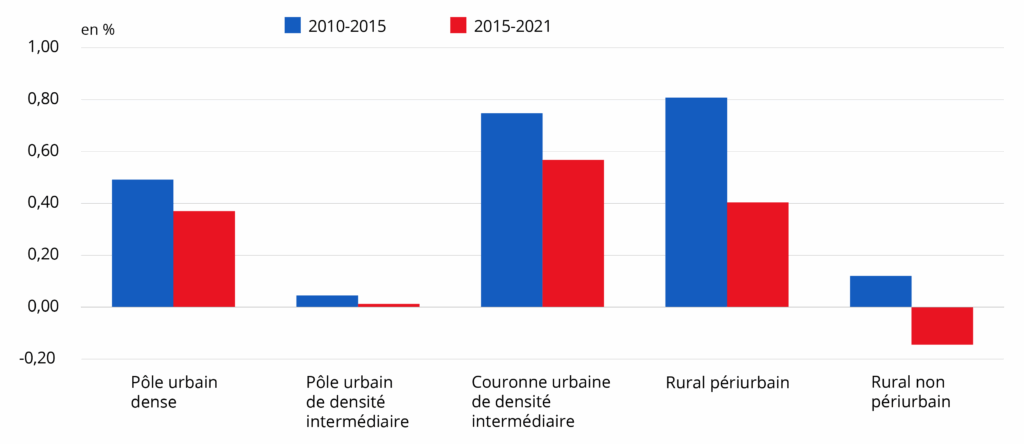

Sur la période 2015-2021, la population a crû dans l’urbain dense ainsi que dans les couronnes urbaines et le rural périurbain (figure 6). Cela prolonge ainsi, mais de façon moins dynamique, la tendance de la période précédente. Sur l’ensemble de la décennie, la croissance de la population est la plus forte dans les communes des couronnes, urbaines ou rurales périurbaines : de l’ordre de 7 %, contre 3,5 % pour les pôles (croissance principalement due aux pôles urbains denses) et moins de 1 % pour les communes rurales non périurbaines.

Figure 6 – Évolution de la population entre 2010 et 2021 selon le type d’espace

Ces zonages dessinent différents contours de la ville. Ils sont accessibles à tous pour analyser le fait urbain selon toutes ses dimensions. À vous de vous en emparer :

Est-ce que ma commune est urbaine selon l’Insee ? Trouvez la réponse ici.

À quelle aire d’attraction des villes appartient ma commune ? Trouvez la réponse ici. ■

Pour en savoir plus

- Marchal H., Stébé J-M., 2024, « La sociologie urbaine », Que Sais-je ? Édition 2024

- Beck S., Pégaz-Blanc O., Khamallah A., 2023, « La rétropolation en 2010 du zonage en aires d’attraction des villes de 2020 », Document de travail Insee n° 2023-11, mai

- Beck S., De Bellefon M.P., Forest J., Gerardin M., Levy D., 2023, « La grille communale de densité 7 niveaux », Documents de travail Insee n° 2022-18, janvier

- D’Alessandro C., Levy D., Regnier T., 2021, « Une nouvelle définition du rural pour mieux rendre compte des réalités des territoires et de leurs transformations », La France et ses territoires, Insee Références, édition 2021, avril

- Charton C., Couleaud N., Lenseigne F., Moreau G., 2021, « Les territoires au cœur des crises, des disparités et des enjeux de développement durable », La France et ses territoires, Insee Références, édition 2021, avril

- De Bellefon M-P., Eusebio P., Forest J., Pégaz-Blanc O., Warnod R., 2020, « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », Insee Focus n° 211, octobre

- Costemalle V., 2020, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », Insee Focus n° 210, octobre

- Conseil national de l’information statistique (Cnis), 2020, Avis rendu par la commission territoires du 26 novembre 2020

- Eurostat, 2017, Manuel méthodologique des statistiques urbaines

- Combes P-P., Duranton G., Gobillon L., Puga D., Roux S., 2012, « The productivity advantages of large cities: distinguishing agglomeration from firm selection », Econometrica, Vol. 80, N°. 6, novembre

- Baccaïni B. et Sémécurbe F., 2009, « La croissance périurbaine depuis 45 ans. Extension et densification », Insee Première n° 1240, juin

- Gilli F., 2001, « Les modèles urbains en économie et géographie », L’Espace géographique, Belin

- Grafmeyer Y., 1994, « Sociologie urbaine », Nathan

Crédits photo : ©saiko3p – stock.adobe.com