Trouver un lieu pour dormir, se nourrir, se laver, maintenir des liens : une enquête pour connaître les difficultés des personnes sans domicile

L’enquête auprès des personnes fréquentant des services d’aide, dite enquête Sans Domicile, débute le 31 mars 2025. La précédente enquête de ce type date de 2012 et cette nouvelle édition est très attendue : elle va plus loin que la précédente en incluant notamment dans l’enquête des dispositifs pour demandeurs d’asile et des maraudes associatives, et en améliorant l’interrogation des personnes non francophones.

Cette enquête est particulière et complexe : par le nombre d’acteurs qui contribuent à sa construction ou à sa réalisation ; par la population qu’elle vise à décrire, qui échappe aux enquêtes traditionnelles de la statistique publique ; par la diversité des sujets qu’elle aborde ; et enfin par les protocoles d’enquête élaborés qu’elle déploie au sein d’une grande diversité de services d’aide aux personnes en situation de grande précarité.

Du 31 mars au 5 juillet 2025, plusieurs centaines d’agents de l’Insee se rendront dans les services d’aide aux personnes en situation de grande précarité. Objectif : mieux connaître cette population et en particulier, parmi elle, la population des personnes qui sont sans domicile. Les personnes sans domicile échappent souvent aux enquêtes de la statistique publique, réalisées dans les logements dits « ordinaires ». L’enquête Sans Domicile, est l’occasion de leur donner la parole.

Il s’agira de la troisième édition de l’enquête, après celles de 2001 et 2012. En 2025, elle est coréalisée avec la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le service statistique du ministère chargé des solidarités et de la santé. L’enquête est menée avec le soutien de la Dihal (Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement), dans le cadre d’un partenariat spécifique dédié, et de Santé publique France. Comme les éditions précédentes, elle a été préparée et est menée en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la lutte contre la grande précarité (ministère chargé du logement, secteur associatif, , , opérateurs, etc.). Des partenariats ont été mis en place en particulier avec de nombreux grands réseaux associatifs.

Pour la statistique publique, une personne est dite « sans domicile » si elle a passé la nuit précédant l’enquête dans un dispositif d’hébergement social, dans la rue ou dans un autre lieu non prévu pour l’habitation. Avec cette définition, les personnes sans domicile ne sont pas toujours sans abri, mais sont toujours en grande précarité de logement. Ce sujet de la définition des populations « sans domicile » et « sans abri » est explicité dans un précédent article de blog paru en 2021.

Profils et parcours personnels, conditions de vie, ressentis… de nombreux domaines abordés

Les enquêtes nationales auprès des personnes sans domicile sont rares, en raison de leur complexité. Les attentes sont nombreuses pour cette nouvelle édition. Il s’agit bien sûr de dénombrer les personnes : 143 000 personnes étaient sans domicile en 2012 en France métropolitaine, c’était déjà une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2001. ? Au vu de la seule évolution du nombre de places d’hébergement, elles pourraient dépasser les 300 000. Mais cet ordre de grandeur demande à être confirmé et précisé. Et combien de personnes sans abri parmi elles, c’est-à-dire des personnes à la rue qui ne trouvent pas ou ne souhaitent pas de place d’hébergement ? L’ordre de grandeur de 10 % de personnes sans abri parmi les personnes sans domicile estimé en 2012 a-t-il évolué ?

Mais surtout, quels sont les profils des personnes sans domicile ? Car dénombrer n’est pas tout : l’enquête Sans Domicile vise d’abord à éclairer sur les parcours et les difficultés rencontrées, afin d’identifier les processus d’exclusion, d’adapter les dispositifs d’aide et de mieux prévenir ces situations (lire le précédent billet Connaître les personnes sans domicile est encore plus important que les dénombrer).

Pour répondre à toutes ces attentes, le questionnaire de la nouvelle enquête Sans Domicile a été élaboré au sein d’un comité scientifique rassemblant des représentants d’acteurs de la solidarité (associations et fédérations d’associations, gestionnaires de services), des représentants des organismes publics chargés du logement et de l’hébergement, ainsi que des chercheurs travaillant sur ces questions. D’autres acteurs ont été consultés plus ponctuellement pour leur expertise sur un domaine particulier.

Situation familiale, santé, revenus, emploi, éducation, relations sociales ou encore : les questionnaires abordent de nombreux domaines, permettant de comprendre le parcours des personnes et de comparer la population sans domicile à celle disposant d’un logement personnel afin d’en saisir ses spécificités. En particulier, les questions relatives à la santé mentale et aux violences physiques et sexuelles sont développées par rapport aux éditions précédentes, eu égard à leurs influences sur les trajectoires de vie et aux prises en charge adaptées qu’elles appellent. Des questions spécifiques aident par ailleurs à comprendre les situations rencontrées, comme les événements de l’enfance (chômage des parents, maladies, violences…), le parcours migratoire, les démarches d’accès au logement, les discriminations ressenties et le sentiment de rejet. D’autres modules portent encore sur les conditions de vie et l’accès aux services de base : recevoir du courrier, aller aux toilettes, prendre une douche, se nourrir… Ces gestes simples peuvent mobiliser des efforts considérables pour celles et ceux qui vivent à la rue. Les services proposés sont-ils en nombre suffisant et accessibles ? L’enquête vise aussi à mettre en lumière ces contraintes du quotidien. Enfin, les relations avec les associations et les administrations publiques sont explorées : à quelles aides ont recours les personnes, s’en sentent-elles dépendantes, renoncent-elles à certaines, et si oui pourquoi ?

Comme en 2012, une partie des personnes se verront proposer un questionnaire long approfondi d’une durée d’une heure environ, pour permettre des études fouillées, tandis que d’autres répondront à un questionnaire plus court, d’une durée de vingt à trente minutes, couvrant les mêmes thématiques mais avec moins de détail, afin d’inclure plus de personnes dans l’échantillon et obtenir des indicateurs plus robustes sur les questions principales.

Une enquête complexe en plusieurs étapes

Rencontrer les personnes sans domicile pour leur poser toutes ces questions n’est pas immédiat. Les enquêtes classiques de la statistique publique s’appuient sur des répertoires de logements ou de personnes pour constituer un échantillon représentatif de la population à interroger. Pour les personnes sans domicile, il n’existe ni base, ni répertoire : leur nombre lui-même n’est pas connu d’avance. Pour aller à la rencontre de ces personnes, il est nécessaire de se rendre dans les services d’aide qu’elles fréquentent pour les interroger directement sur place. Recourir aux services d’aide permet également de convaincre plus facilement de l’intérêt de répondre à l’enquête, grâce au lien de confiance que les professionnels et bénévoles ont tissé avec les personnes fréquentant ces services. L’appui des acteurs et du secteur associatif est donc déterminant pour le succès de l’enquête.

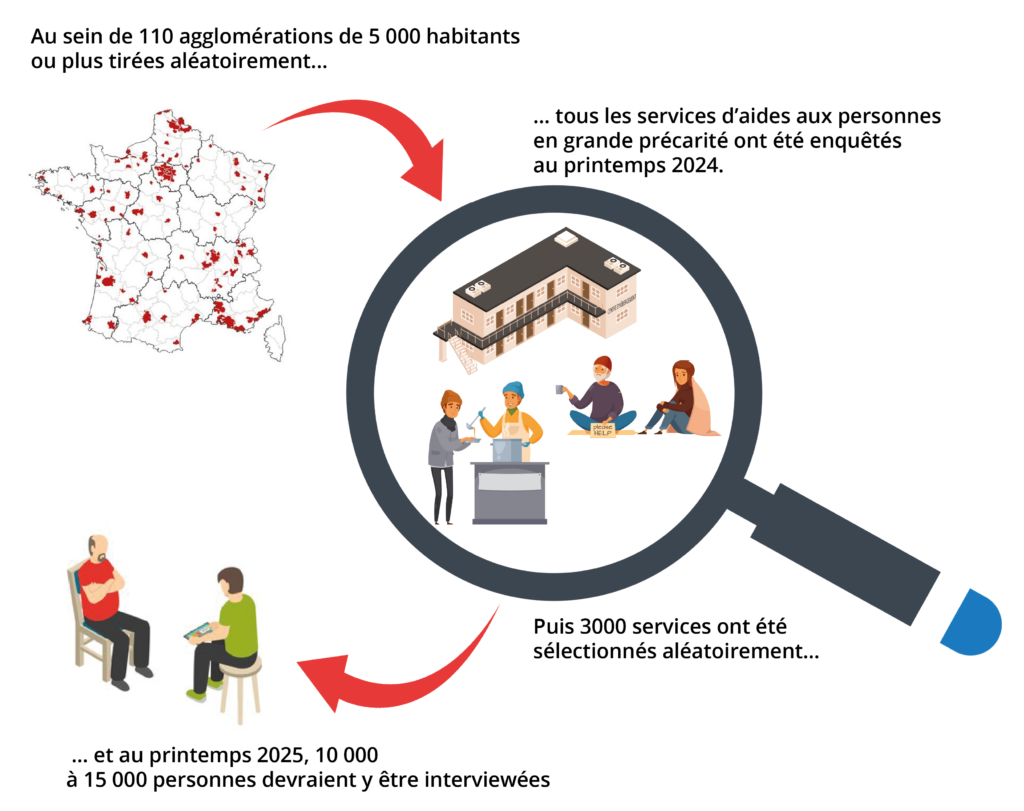

La première étape consiste à dresser la liste de tous les services d’aide aux personnes en situation de grande précarité. Pour y parvenir, ont été choisies pour y concentrer l’enquête (figure 1). Les équipes de l’Insee et de la Drees ont constitué un inventaire exhaustif des structures où pourrait se dérouler l’enquête au sein de ces agglomérations, en compilant de nombreux répertoires associatifs ou administratifs existants. Elles ont toutes été enquêtées au printemps 2024, afin de vérifier que leur activité correspond bien à celle attendue, de connaître leur fréquentation, leurs jours d’ouverture, les spécificités des publics accueillis et les prestations proposées, mais aussi d’éviter d’éventuels doublons. Ce premier volet de l’enquête sert, en lui-même, à dresser un panorama de l’offre de services aux personnes en grande précarité. Son premier objectif reste cependant d’établir la auprès desquels enquêter les personnes dans une deuxième étape.

Figure 1 – Les différentes étapes de l’enquête Sans Domicile

Ce premier volet de l’enquête a été particulièrement bien accueilli : 93 % des structures du champ (soit plus de 3 700 structures, certaines comptant plusieurs services) ont répondu, soit par web, soit par téléphone, témoignant à nouveau de la grande attente de l’enquête Sans Domicile par les acteurs de terrain.

Diversifier les lieux d’enquête pour atteindre différents profils

Une fois cette liste des services d’aide établie, un de l’ordre de a été sélectionné aléatoirement, associés à un ou plusieurs jours de visite, eux aussi choisis aléatoirement parmi les jours d’ouverture. Environ 4 000 visites auront ainsi lieu dans ces services, au cours desquelles 10 000 à 15 000 personnes devraient être interviewées.

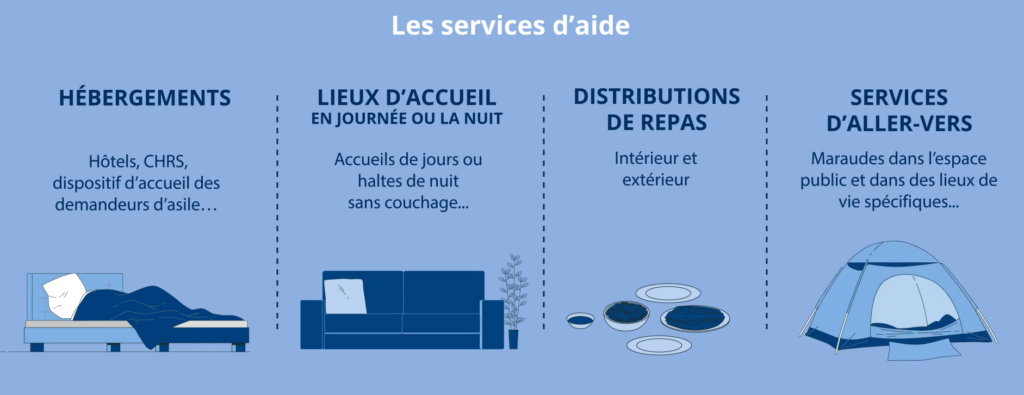

Les services retenus sont très variés (figure 2). Il s’agit en premier lieu des centres d’hébergement, qu’il s’agisse d’hébergement généraliste (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, centres d’hébergement d’urgence, etc.), d’hébergement avec un accompagnement sanitaire (lits halte soin santé, lits d’accueil médicalisés, etc.) ou encore plus spécialisés (par exemple les accueils mère-enfant, destinés aux femmes enceintes et mères d’enfant de moins de trois ans). L’hébergement à l’hôtel notamment en Île-de-France, est également pris en compte. La nouvelle enquête 2025 inclut aussi les hébergements du dispositif national d’accueil destiné aux demandeurs d’asile et réfugiés, dont les occupants étaient comptabilisés lors des éditions précédentes, mais n’étaient pas enquêtés directement.

Figure 2 – Quatre grands types de services d’aide aux personnes en grande précarité

En 2025, afin de mieux inclure les , la liste des services hors hébergement est élargie. En 2001 et 2012, les éditions précédentes de l’enquête se concentraient sur les distributions de repas, restaurations intérieures gratuites ou peu coûteuses (moins de 2 euros) et points de distribution à l’extérieur. L’édition 2025 interrogera en plus les personnes en accueil de jour (lieux où les personnes peuvent venir en journée pour se reposer, socialiser, prendre une douche, laver leur linge ou solliciter divers services), dans les haltes de nuit (lieux pour passer la nuit à l’abri, mais sans lit pour dormir), qui fréquentent des points fixes en extérieur (où les personnes peuvent venir à la rencontre des associations), mais aussi les personnes rencontrées par des maraudes, c’est-à-dire des équipes sillonnant l’espace public pour aller au-devant des personnes et leur apporter aide ou réconfort, et enfin celles rencontrées par des équipes associatives se rendant dans les squats et bidonvilles.

Cette diversité des services permet d’inclure au maximum des profils différents de personnes sans domicile, qui ne fréquentent pas toutes les mêmes services. Par exemple, les maraudes permettent d’atteindre des personnes qui ne se rendent pas spontanément dans les services d’aide. Il n’est cependant pas possible d’aller partout car plus les services sont différents et plus l’enquête est complexe : il faut en effet multiplier les protocoles d’enquête différents pour les adapter au fonctionnement de chaque type de service (cf. infra). De plus, si les personnes fréquentent plusieurs services (ou plusieurs fois le même service) durant la période de l’enquête, il faut corriger d’éventuels doubles comptes dans l’estimation du nombre de personnes sans domicile. Et plus les types de services où ont lieu l’enquête sont nombreux, plus la mémoire des enquêtés est sollicitée pour recenser toutes leurs utilisations des services. Le choix des types de services retenus pour l’enquête relève ainsi d’un arbitrage entre complexité et exhaustivité.

Inclure les personnes non francophones et les mineurs isolés

Toutes les personnes qui fréquentent les services d’aide sont concernées par l’enquête, dès lors qu’elles ont 16 ans ou plus. L’enquête permettra donc de réaliser des études sur l’ensemble des personnes en situation de grande précarité fréquentant ces services, qu’elles soient sans domicile ou non. Ensuite, les réponses au questionnaire permettront d’identifier les personnes « sans domicile » ou « sans abri », au sens de leur définition par la statistique publique (cf. supra). Ainsi, l’enquête permettra d’étudier et de diffuser des résultats sur la seule population des « sans domicile », mais aussi de connaître plus largement l’ensemble des personnes fréquentant les services d’aide.

Par rapport aux éditions précédentes, l’enquête ne concerne pas seulement les personnes majeures, mais est élargie aux jeunes de 16 et 17 ans (qu’ils soient accompagnés ou non de leurs parents). Cette extension vise notamment à inclure les mineurs étrangers non accompagnés car non pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Prendre en compte tous les profils, c’est bien sûr aussi s’adresser aux personnes non francophones. L’édition 2012 avait déjà enquêté ces personnes à l’aide d’un traduit dans 16 langues. En 2025, les outils informatiques permettent d’aller plus loin. Désormais, les questions sont posées à l’aide d’une tablette. Pour les personnes francophones, elles sont posées en face-à-face par un enquêteur ou une enquêtrice de l’Insee. Pour les personnes non francophones, elles sont posées en auto-administré pour 21 langues proposées (les plus courantes parmi les personnes sans domicile) et la tablette permet aussi de diffuser en parallèle du son () dans la langue choisie, pour que les personnes qui lisent avec difficulté entendent et comprennent les questions et les modalités proposées.

Un protocole d’enquête adapté à l’activité de chaque service et à la spécificité des publics

La complexité de l’enquête Sans Domicile résulte également de son protocole de collecte, qui doit répondre à la fois aux exigences méthodologiques de la statistique publique et aux contraintes opérationnelles des services d’aide où a lieu la collecte.

Pour éviter les biais d’enquête et assurer la représentativité de l’échantillon, les personnes doivent être sélectionnées aléatoirement au sein de chaque service d’aide retenu pour l’enquête. La méthode de tirage au sort dépend alors du type de service. Dans la plupart des services d’hébergement, le tirage aléatoire est réalisé sur la liste des personnes de 16 ans ou plus hébergées dans le service le jour de la collecte. Dans les services hors hébergement, comme les accueils de jour, les distributions de repas ou les maraudes, il n’y a pas de liste car on ne sait pas à l’avance qui va fréquenter le service un jour donné. On identifie alors une sorte de « file d’attente », qui peut être réelle et physique (des personnes attendant leur tour pour récupérer un repas sur une distribution de rue) ou reconstituée (constituée au fur à mesure des entrées dans un accueil de jour, ou des personnes abordées par une maraude lors de son parcours). Les personnes sont tirées au sort dans la « file » et cela détermine à qui les enquêteurs et enquêtrices de l’Insee vont proposer un questionnaire.

L’échantillonnage est donc réalisé directement sur place et doit respecter les contraintes de fonctionnement du service : il s’agit bien entendu de laisser le service fonctionner normalement et de s’inscrire le plus naturellement possible dans son cadre d’activité. La coordination avec le personnel du service est donc nécessaire pour bien identifier en amont le meilleur endroit et moment pour réaliser le tirage (doit-on se placer à l’entrée d’un accueil de jour ? à la sortie d’une distribution de repas intérieure pour proposer les entretiens seulement après que les personnes ont mangé ?). Le rôle des associations et opérateurs est ici encore primordial.

Il s’agit également de s’adapter au public, en l’occurrence des personnes souvent en situation de grande fragilité, et de respecter un certain nombre de règles éthiques. Tout d’abord, l’enquête n’est pas obligatoire et les personnes sont libres de refuser de répondre, intégralement ou à certaines questions. L’entretien peut par ailleurs révéler des situations de détresse ou faire ressortir des épisodes de vie douloureux : dans de telles situations, les enquêteurs pourront les orienter vers des dispositifs d’urgence et d’écoute.

Enfin, il est demandé aux enquêteurs et enquêtrices de rechercher des conditions d’entretien permettant de garantir la confidentialité, notamment vis-à-vis des autres personnes fréquentant le service et des personnels. Quelles que soient les conditions de collecte, les réponses recueillies resteront strictement confidentielles et protégées par le secret statistique comme pour toutes les enquêtes de la statistique publique. En particulier, les , collectées en fin de questionnaire uniquement pour les personnes qui donneront leur accord, ne sont conservées que sur une période limitée, le temps de pouvoir procéder aux appariements avec d’autres bases de données permettant d’enrichir les trajectoires des personnes interrogées (notamment concernant les parcours dans les dispositifs d’hébergement, le recours aux soins ou la mortalité des personnes sans domicile) ou d’être utilisées par des chercheurs pour solliciter des entretiens plus approfondis.

Des premiers résultats fin 2026

L’enquête Sans Domicile s’articule avec d’autres dispositifs d’observation sociale sur les personnes sans domicile. En particulier, l’enquête auprès des établissements et services en faveur des personnes en difficulté sociale (ES-DS), menée tous les quatre ans par la Drees, a lieu au premier semestre 2025 et sera utilisée pour consolider les résultats sur le champ commun de l’hébergement. D’autres dispositifs, comme les Nuits de la Solidarité, permettent de disposer d’éléments de comparaison pour évaluer le degré de couverture de l’enquête concernant les personnes sans abri.

Pour aboutir à des estimations de qualité, un temps sera nécessaire aux traitements statistiques post-collecte (vérification de la qualité et de la cohérence des réponses obtenues, correction de la non-réponse, calcul et validation des pondérations pour assurer la représentativité, etc.).

Pour toutes ces raisons, les premiers résultats de l’enquête Sans Domicile sont attendus pour fin 2026, et permettront de disposer de données de référence, représentatives au niveau national, sur les personnes sans domicile.

Les équipes de conception de l’Insee et de la Drees remercient vivement l’ensemble des acteurs associatifs et opérateurs ayant soutenu le projet, notamment celles et ceux qui accueilleront les agents de la statistique publique ce printemps dans leurs services pour mettre en place l’enquête. Un grand merci également aux enquêteurs et enquêtrices de l’Insee et à l’ensemble des agents mobilisés sur l’opération ! ■

Pour en savoir plus

- Insee, 2025, « Enquête Sans Domicile – Étude auprès des personnes fréquentant des services d’aide », Présentation des enquêtes auprès des particuliers, mars

- Albouy V., Legleye S., Lellouch T., 2021, « Connaître les personnes sans domicile est encore plus important que les dénombrer », Blog de l’Insee, avril

- Marpsat M., Yaouancq F., 2016, « Avant propos – L’enquête Sans Domicile 2012 : histoire et place en Europe », Économie et Statistiques n° 488-489, septembre

- Mordier B., 2016, « Introduction de cadrage Les sans-domicile en France : caractéristiques et principales évolutions entre 2001 et 2012 », Économie et Statistiques n° 488-489, septembre

- Frechon I., Marpsat M., 2016, « Placement dans l’enfance et précarité de la situation de logement », Économie et Statistiques n° 488-489, septembre

- Cordazzo P., Sembel N., 2016, « Un « désordre » dans la catégorisation : le déclassement statutaire atypique de diplômés du supérieur sans domicile », Économie et Statistiques n° 488-489, septembre

- Insee, 2016, « Les revenus des personnes sans domicile », in Insee Références « Les revenus et le patrimoine des ménages – Édition 2016 », juin

- Legal A., 2015 « Le recours aux prestations et services de protection sociale des personnes sans domicile », Minima sociaux et prestations sociales, Drees

- Jamet L., Thouilleux C., 2015 « Davantage de victimes de vol ou d’agression parmi les sans-domicile », Insee Focus n° 44, novembre

- Ined, 2015, « Les sans-domicile en France », Focus, mars

- Yaouancq F., Duée M., 2014, « Dossier – Les sans-domicile en 2012 : une grande diversité de situations », France Portrait Social édition 2014, novembre

- Chausse M-L., Labrador J., 2014, « Dans l’agglomération parisienne, un sans-domicile sur trois a un emploi », Île-de-France à la page n° 425, juin

- Labrador J., 2014, « Dans l’agglomération parisienne, un sans-domicile sur deux n’a jamais eu de logement personnel », Insee Île-de-France à la page n° 424, juin

- Pierre-Marie E., Roger S., Chausse M-L., Labrador J., 2014, « Les sans-domicile dans l’agglomération parisienne : une population en très forte croissance », Apur et Insee Ile-de-France à la page n° 423, juin

- Yaouancq F., Duée M., 2014, « Les sans-domicile et l’emploi – Des emplois aussi fragiles que leurs conditions de vie », Insee Première n° 1494, avril

- Yaouancq F., Duée M., Faivre S., Lebrère A., Marpsat M., 2013, « Méthodologie d’enquête auprès des sans-domicile : les innovations de l’enquête de 2012 », Séminaire de méthodologie statistiques et sciences des données, décembre

- Yaouancq F., Lebrère A., Marpsat M., Régnier V., Legleye S., Quaglia M., 2013 « L’hébergement des sans-domicile en 2012 – Des modes d’hébergement différents selon les situations familiales », Insee Première n° 1455, juillet

Crédits photo : © stock.adobe.com © freepik